北宋 赵佶 《柳鸦芦雁图(局部)》 上海博物馆 藏

宋 佚名 《绣羽鸣春图(局部)》 故宫博院 藏

南宋 牧溪 《翡翠鹡鸰图》 日本MOA美术馆 藏

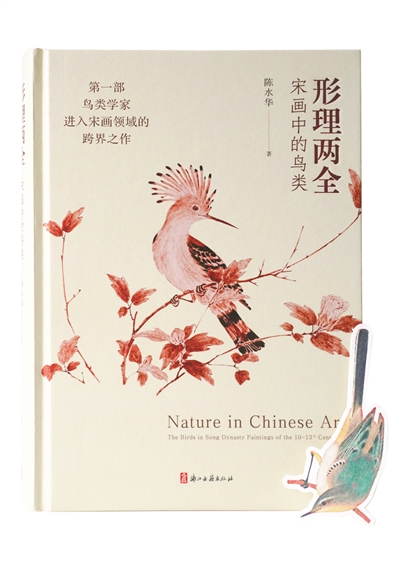

《形理两全:宋画中的鸟类》 陈水华 著 浙江古籍出版社 2024年2月

陈水华

一直传说宋代花鸟画很写实,但到底有多写实,却是一个被时光掩埋的秘密。《宋画全集》的出版,打开了一个窗口,给予我们管窥宋画的机会。

我细读《宋画全集》,选定有鸟类图像的作品171幅(占比16.8%),外加虽未收入《宋画全集》,但被认为可信的作品3幅,即国内个人藏赵佶《写生珍禽图》、日本大德寺藏牧溪《竹鹤图》和日本私人藏林椿《白桃小禽图》,一共174幅,进行分析,并对其中68幅作重点介绍。

所选的174幅宋画中,可辨识鸟类共计67种

这174幅作品大部分为花鸟画,也包括了少数含鸟类图像的山水小景和人物画。其鸟类图像,大致可分为工笔可辨识(68%)、工笔不可辨识(2%)、简笔可辨识(20%)、简笔不可辨识(10%)四大类。这里的可辨识,是指可辨识到具体物种,凡不能辨识到具体物种,只能辨识到大类的,如雁类、鸭类、鹰类、鹭类、鸦类等,均归入不可辨识之列。需要说明的是,宋画中的鸟类,绝大多数可辨识到大类。

也就是说,这174幅作品中,可辨识到具体物种的,就达到了88%,这个比例远超我的预想。从中,可辨识鸟类共计67种,包括2种国外引进鸟类,分别是华丽吸蜜鹦鹉和禾雀。此外,还有1种是红腹锦鸡和白腹锦鸡的杂交个体。

174幅作品中,包含了67种鸟类,这是一个非常惊人的数字。要知道,这174幅宋画,均只是岁月变迁中的幸存者,只占宋代实际花鸟画数量极少的一部分。幸存的比例到底是多少,这很难精确推算。

《宣和画谱》收藏五代和北宋花鸟画2697幅,其中存世应该不足10幅。收录的黄筌349幅作品中,也仅《写生珍禽图》幸运存世。如果以此做粗略估计,存世宋画应该远远不到实际的1%。如果把174幅作品作为对宋画总体的取样,我很难想象,宋画实际描绘记录了多少种鸟类。在生物统计上,1%的取样率显然太小了,如果要估测总体的面貌,应该需要达到10%的取样强度。如果达到10%的取样强度,其中的鸟类种类会是多少呢?

画家很可能并不熟悉鸟类,只是认真地记录

我们知道,宋代花鸟画家,不只描绘身边熟悉的鸟类,如麻雀、喜鹊、鸳鸯、八哥、珠颈斑鸠、白鹭、环颈雉、暗绿绣眼鸟、黑枕黄鹂、绿孔雀、红腹锦鸡、丹顶鹤等,甚至大量记录了偶然闯入视野的,包括猎捕和观察到的鸟类。

画家对这些鸟类很可能并不熟悉,或者甚至并不认识,但却被他们认真地记录了下来。这些偶然记录的鸟类占了宋画鸟类相当大的比例。此前,我很难想象,像白额雁、花脸鸭、红腹角雉、楔尾伯劳、鹊鸲、灰椋鸟、丝光椋鸟、蓝喉太阳鸟、灰鹡鸰、北红尾鸲、领雀嘴鹎、黄腹山雀、蓝冠噪鹛、橙腹叶鹎、白眉姬鹟、黄眉姬鹟、黑头蜡嘴雀等鸟类会出现在宋画之中。

现代意义上的博物学传统,由宋已有

清康熙、雍正朝宫廷画家蒋廷锡曾绘制了一套《鸟谱》,今已失传。

乾隆十五年(1750),朝廷令余省、张为邦等仿蒋廷锡《鸟谱》又重新绘制了一套《仿蒋廷锡鸟谱》。这套《鸟谱》共12册,第一至四册随清宫大批文物被运至台湾,现保存在台北故宫博物院,第五至十二册收藏在北京故宫博物院。这套《鸟谱》应该是真正意义上图文并茂的博物学著作,因为既有清晰的绘图,又附有具体的鸟类名称和说明。当然,其中介绍说,绘鸟类三百六十一种,这个“种”也不是现代科学概念,因为其中包括了许多养殖品种、同种异型,甚至是神话鸟类。但这套《鸟谱》确实是我国现存最早最全的鸟类图谱。

和分类学一样,博物学也被认为是西方的传统。然而,看了《宋画全集》之后,我的这一信念发生了改变。在我看来,我国宋代早已有了现代意义上的博物学传统。虽然我并不认为那些花鸟画家认识笔下的每一种鸟类,也没有为每一种鸟类命名,但从多数画作所体现的形理两全来看,相信他们是了解,并能够区别不同鸟类的形态特征、行为和生态习性的。

如果宋画能够全部保存至今,我相信其中的鸟类种类,及其描绘的精确度和传神度一定超过清宫《鸟谱》,也完全可以编录一部《宋代鸟谱》,那将是世界上最早最伟大的一部博物学著作。

对对象的熟悉,有助于对绘画的理解和解读

二十多年来,我国博物学正迎来突飞猛进的发展。博物学的发展,给我们认识世界,甚至观赏艺术,都带来了全新的体验和视角。

我认为,如果我们不熟悉对象,可能造成对宋画的其他误读,甚至错失或误判一些信息。

以画幅大小与鸟类的大小关系为例。正如我在黄筌《写生珍禽图》中提到的,其中不同的鸟类,不仅比例得当,甚至大小也尽可能接近现实。

其实,系统检视宋代花鸟画,我们会发现,这一追求在宋代,尤其是北宋非常普遍。包括黄居寀《山鹧棘雀图》、崔白《双喜图》《芦雁图》和《竹鸥图》、李迪《枫鹰雉鸡图》和《雪树寒禽图》、赵佶《桃鸠图》《竹禽图》和《鸭图》、佚名《雪芦双雁图》《翠竹翎毛图》和《百花图》等,大多如此。

站在北宋那些大尺幅画作面前,我不禁疑惑,作者为什么要画这么大,或者说为什么尺幅这么不统一?一种说法认为,当时大尺幅画作多展示在屏风之中,正如佚名《人物图》所示,画作的尺寸应该是适应屏风的大小。而我的困惑是,这些画家在选择尺幅时,追求与鸟类的实际大小接近是否也在考虑之中?

当然,这一观点未必确凿,有待于进一步分析。我以此为例,是想进一步强调,对对象的熟悉,有助于我们对绘画的理解和解读。作为首次系统接触宋画的鸟类学家,提供不同的看法,或有参考价值。

去年4月,“宋韵今辉”艺术特展在中国美术学院美术馆举行。面对真迹,我反而有一种不真实感。它们仿佛是夜空中的星斗,我知道它们是几十万、几百万光年之外的星体,穿越时空留给我们的影像,而这些星体很可能已经不再存在。透过这些有限的光芒,我们不能重构远古宇宙的面貌,但在黑暗的尽头,还能看到模糊走动的豹影,也是一种幸运。

(作者系北京师范大学鸟类学博士。浙江省博物馆馆长,研究馆员。)