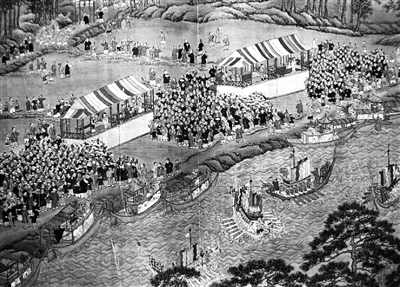

康熙南巡图 本版图片由徐骏提供

孙文成满文奏折

杭州织造匾

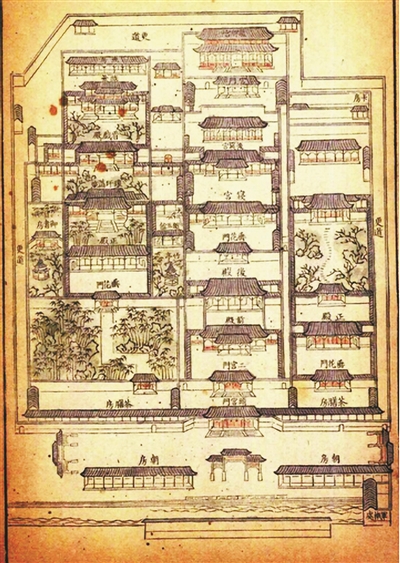

杭州织造府行宫图

康熙南巡龙舟

徐 骏

“当年杭州织造孙文成种的几株菩提树,现在还在吗?”不久前,中国第一历史档案馆的卢老师发来消息问。他在康熙、雍正朝的奏折中,发现杭州织造孙文成多次提及奉旨在杭种植的这几株菩提树,而且内容详细到令人诧异,故有此问。

提树奏折

康熙五十年(1711)五月初十孙文成的奏折:“谨奏,为钦遵谕旨事。今年正月二十七日,管理苏州缎匹织造大理寺卿李煦,差家人赍来菩提子二十粒……敬谨呈览。”

康熙朱批:“知道了。”

可见当时康熙给江南三织造(苏州、江宁、杭州)分送了菩提树种子,让他们种植,以上是杭州织造孙文成对此事的汇报。

三个月后(康熙五十年八月初二),孙文成又奏:“……通共长出菩提树六株。谨此奏闻。”

三年后(康熙五十三年四月十七),孙文成奏:“……今年菩提树之花,于三月初开放,四月初所开之花凋谢时,连花带蒂一起落下,是以仿制菩提树所开之花,敬谨呈览。”

该年七月十六日再奏:“……再今年三月间,三株菩提树已开花,其中二株菩提树,于七月初一株树之二枝,又一株树之三枝,今复簇拥生出花苞。本月十五日起所开之花凋谢时,其蒂一起落下,再所余下花苞十余朵,尚未开花。谨此奏闻。”

再过一年的康熙五十四年八月初一,孙文成又奏:“谨奏,为钦遵谕旨种植菩提种子事……”

同日还附奏:“今年行宫之大门外东边所种菩提树一株,长高一丈六尺,粗二寸二分,西边所种菩提树一株,长高一丈六尺五寸……”

十二年后,雍正五年(1727)正月初一,孙文成上奏雍正帝:“……只有一棵结子,但开花结实之时,无风则子坚固多收,如遇风多之年,便随结随落,所以不能多结矣。”

雍正批复:“此是朕知道的。此乃圣祖所遗之物,当竭力用心培养。”

十多年间,杭州几株菩提树的种植、发芽、抽枝、开花、结子居然要远隔几千里的两朝君臣如此“认真”地关注,实在有点匪夷所思。

从奏折中可知,当年这几株菩提树种植于行宫内外,杭州在清康乾时期有城内、城外两座行宫,城外行宫在西湖孤山,城内行宫就是当时的杭州织造府。

根据孙文成奏折推断,这批菩提树应种于城内织造府行宫。因为当时城外孤山行宫内并无“奏事衙门”之类的事务性建筑,其格局纯粹是休闲游览性质的“澄观斋”“涵清居”“西湖山房”“揽胜斋”以及御花园等。

康乾二帝南巡时的杭州城内行宫,位于涌金门内太平坊,即现上城区惠民路中段北侧的浙江省商业集团大院这块区域。如今此地单位与住宅小区的楼房林立,早已面目全非,三百年前那几株菩提树也全无踪影。

浙商集团院子里有块名为“惠民路56号沿革记”的铜牌,记载此地南宋时为宋理宗即位前的“潜邸”,其登基后改为“龙翔宫”。元代龙翔宫被改作寿宁寺,明代此地又变成了织造府。

据明《西湖游览志》记载,杭州最早的织染局,于明洪武二年(1369)初建于斯如坊朱家桥(凤山门内),负责制作御用袍服,由太监掌管。后因该处卑湿且僻狭不便,永乐年间又在涌金门内(宋)五显祠、(元)御史台之地建北织造局,之后废凤山门旧局,只留北局,因其气派的朱漆大门,所以又称“红门局”。

据《织染局碑记》载,明弘治年间,“红门局”的范围东至西河街(大致现定安路),西至运司河街(大致现劳动路),南至藩司墙(大致现惠民路),北至台后桥河(大致现西湖大道)一带。然而,“红门局”与后来的杭州织造府还是有所区别的。

明代杭州织染局(红门局)迁至涌金门内后,又在其东南面,即布政司东侧建织造府,为织造官吏驻扎的管理机构,分为东府与西府,其级别在织染局之上,一个是官署,一个是经营管理生产的管局工场。

清顺治四年(1647),督理杭苏织造、工部右侍郎陈有明重修了杭州东、西织造府,东府为官吏驻扎之地,西府则专设机张,其办事厅堂上悬“天章首焕”之匾。朝廷还废除了太监织造官,改由内务府官员管理织造。

江南三织造

清代江宁(南京)、苏州、杭州三地均设织造衙门,称“江南三织造”,由内务府选派官员分别主持,直属皇家。每个织造府设织造部堂(五品)一人,司库(六品)一人,库吏(七品)二人,“笔帖式”官吏(八品)二人,其他书吏、文办十余人。

除了负责织造绸缎布匹外,“三织造”还兼管关税事务,苏州织造兼管浒墅关,江宁织造兼管西新关,杭州织造兼管北新关,因此各织造府的许多经费开支来自关税收入。

“三织造”中杭州织造负责的皇家御用袍服要求最为严格,因为封建社会的冠服制度,向来是“分等级,定尊卑”的外部标志,更何况对于帝王来说,穿戴特定的服式,是履行最高统治权力的体现,只有帝后才能穿绣有龙凤图案的纺织品,而且质量要求极为严苛。

清代前期杭州织造上缴的丝织品质量不错,一直保持其“用丝皆重,工料坚致”的特点。杭州织造除了提供皇室穿用的龙袍、龙褂等袍服外,还提供轻薄的绫、罗、纺、绉、绸等面料,交内务府衣库领取制作。其织物以轻薄柔软著称,类似于《红楼梦》中贾母所说的“软烟罗”,且以有暗花者为多。

此外,皇宫举行各种庆典活动时,宫廷里悬挂的各种五颜六色的彩色丝绸,以及皇帝出行仪仗队所用的黄罗伞、銮仪卫轿帏、轿上坐褥靠垫等等,大多也是杭州织造提供的。“江南三织造”的生产规模大体相当,但实际织造缎匹产量却是杭州织造居首位。杭州织造在清初鼎盛期,共有770张织机,工匠总数达2330人。

孙文成是康熙四十五年(1706)六月任杭州织造的,一直做到雍正五年(1727),干了二十多年,是清初杭州织造官中唯一跨康、雍两朝,且任期较长的一位。杭州织造孙文成、江宁织造曹寅和苏州织造李煦,其出身前者为正黄旗包衣,后两人为正白旗包衣,都属皇帝亲领的“上三旗”中直接服务于皇室的亲信家奴。

曹寅即《红楼梦》作者曹雪芹的祖父,孙文成上任杭州织造时,康熙曾特地传谕曹寅:“三处织造,视同一体,须要和气,若有一人行事不端,两个人说他,改过便罢,若不悛改,就会参他,不可学敖福合妄为。”敖福合是孙文成的前任,康熙未明说敖福合怎么“妄为”,只强调“三织造”要相互团结与监督,此说与赋予这三位亲信的一项“特殊任务”有关。

除了为皇室采办织造事宜外,当时“江南三织造”其实还承担监视和笼络江南文人士族、密探江南官场状况、收集汇报江南各类信息等任务。

织造官级别虽不高,顶多是个四品(一般为五品),但因直属内务府奉敕执行职务,且拥有关防印信,便具有钦差的资格,连巡抚、布政使等二、三品大员都要对其礼让三分。

迎接圣驾

孙文成一上任就将承担一项重大任务,即迎接康熙第六次南巡。康熙前几次南巡均分别驻跸于江南三个织造府,为什么皇帝不住地方最高衙门督抚官署而住织造府呢?表面上是尽量不干扰地方政府、不扰民,其实是住进私人关系更为密切的亲信家奴府里,更自在,服务更到位,作为奴才的织造官们则引以为荣。

康熙除了第一次南巡未到杭州,后几次南巡来杭都驻跸杭州织造府,且城内与城外孤山行宫轮换居住。据清《西湖志纂》载,康熙四十五年,为迎圣驾,刚上任的杭州织造孙文成便将织造府(东府)“敬谨增葺”。

为了更方便地连通城内与城外行宫,孙文成还“北向开浚城河,已达涌金水门”,该河道“启(涌金)水门引水入城,开河广五尺,深八尺,至三桥折而南,又转东,恭备圣驾南巡御舟出入”。这样康熙就能从织造府门口上船,穿城而出直达西湖孤山行宫。这条专门为皇帝所开的河道现已消失,其走向大致是自现西湖大道西端,至定安路右转,再至惠民路左转而止。

康熙四十六年(1707)四月初二日,康熙帝最后一次南巡来杭。此间有件事,间接显现了孙文成这个织造官的能耐。

当时杭州净慈寺住持向康熙禀告,因两年前的一场大火,烧毁了大半个净慈寺,连“南屏晚钟”的钟楼都未能幸免,此后一直无力修复。之前康熙南巡曾两次驾临净慈寺,其中有次还是陪皇太后一同观览,所以对此事比较重视,当即谕令杭州织造孙文成:“南屏晚钟烧了,岂不少了一景吗?可在地方上化些,把寺造了,钟也铸上了。”

重建净慈寺要花多少钱?看一下28年后的一封奏折,即雍正十三年(1935),杭州织造隆升奉旨再次修葺净慈寺的报价高达七万六千多两银子!崇尚节俭的雍正当即驳回,最后减至两万九千多两才勉强通过。而当年孙文成重建几成废墟的净慈寺,花费恐怕更多,也只有织造官能“化”得到这么多钱。

据《净慈寺志》记载,孙文成奉旨“化钱”修复寺院后,见此处山形地势有“龙飞凤舞之奇”,又“自捐恩俸,恭建行宫于寺之左侧,以备幸临”。可见当时他还自掏腰包在净慈寺旁建了座“备用行宫”,并依清代行宫惯例,请免了净慈寺行宫与净慈寺基地的赋税钱粮。只是康熙此后再无南巡,该“备用行宫”一直没派上用场,到雍正年间再次修葺寺院后逐步并入了净慈寺僧舍。

一荣俱荣一损俱损

因为钱“化”得太猛,留下了巨大亏空,康熙朝风光无比的“江南三织造”,到了雍正手里,就以此为由对他们算了总账。雍正先对查出有三十八万两巨额亏空的苏州织造李煦进行革职、抄家,并将其及家人流放到打牲乌拉(今吉林北部)。对同样有巨额亏空的江宁织造曹頫也革职、抄家、枷号和追赔。

奇怪的是,唯独杭州织造孙文成未受到处罚。并不是因为他真的没有一点问题,而是其为官谨慎,做事滴水不漏,且一直远离朝廷内部的政治斗争,不像李煦和曹頫那样奢靡张扬,尤其在当初“九子夺嫡”时分别与皇子八、九阿哥走得太近,是李、曹二人的致命伤。

不过“江南三织造”本为一家,一荣俱荣,一损俱损。雍正五年,就在雍正要孙文成“竭力用心培养”康熙遗种的几株菩提树之后,又对他下了几道口气十分严厉的朱批。此后没多久,雍正便以孙文成年迈体弱为由,罢免了他杭州织造的职务。

自此,康熙朝曾风光无限且“视同一体”的“江南三织造”全都黯然落幕,正如《红楼梦》中所写:“忽喇喇似大厦倾,昏惨惨似灯将尽”。据一些红学家推测,《红楼梦》中的贾、史、王几大家族的起落,分别对应的就是当年“江南三织造”曹、李、孙家族。

康熙和乾隆两帝南巡之后,杭州城内行宫仍为织造府。辛亥革命后,织造府随着大清朝一同消亡,原行宫建筑先被改为国民公所,成为民众召开迎送会、追悼会及演讲会的公共场所。后又成为茶坊酒肆、江湖卖艺、算命卜卦、小热昏说唱等贩夫走卒聚集的市井喧闹地,称之为“商场”。1924年此地为市商会所有,直至1949年后改为浙江省商业厅。

现在,曾作为两任皇帝行宫的原杭州织造府东府已彻底消失,其西府也仅留有地名“西府局”(西府、火药局)这一点点痕迹。

菩提本无树

三百年前种在行宫的那几株菩提树,也只留在了当年孙文成的奏折里。学者庄吉发整理了上、下两册《孙文成满文奏折》,从孙文成任杭州织造的康熙四十五年至康熙六十年,共207份奏折,并译注成汉文,从中可窥探这十五年间杭州及浙江的一些社会细貌。

这些直呈皇帝的密折中,有杭州的实时粮价、晴雨气候、文人动向、治安状况、火灾调查、海防剿匪、图书出版、寺院情况等。密折有时稍有延迟或报告不全面,还会受到康熙的斥责。有一则汇报地方上剿匪的奏折,因写得不够详细,被康熙朱批:“尔此无头尾之言,实在不懂。”由此也可解释为什么孙文成要将奉旨种植菩提树的报告,写得如此细致了。

当年康熙为什么要孙文成在行宫种植菩提树,而且还如此关注此事?因为清代有好几任皇帝都十分信佛,菩提树是佛教的圣树,据说佛祖就是在菩提树下悟道的。

康熙分给“江南三织造”菩提树种子,让他们分别在当地种植,其实就是一种皇权意识的教化手段,让地方上的亲信时刻领悟皇帝的意图,始终保持虔诚与敬畏。有了这层象征意义,树种得好不好?有没有在用心种?是皇帝所关注的一种考验。

而且从孙文成的奏折中,可以看到菩提树确实不好种,可谓想尽一切办法总算种活了八株,也罕有结子。面对康、雍两任皇帝的追问,孙文成只能将其种植、生长过程尽量详尽汇报,才不至于辜负“圣意”。其实康熙给的菩提树种子,很可能还不是“正宗”的,因为真正的菩提树在杭州恐怕连一株都种不活。

中国最早的菩提树,于梁武帝时由僧人引进种植于广州光孝寺内。但由于气温低于5℃,菩提树就会冻伤、冻死,所以无法生长在南岭以北地区,一般分布于福建、云南、广东、广西一带。上海植物园多年前曾引进这一树种,因不耐上海冬天的寒冷,一直作为温室植物栽培和展览,而杭州目前也未在室外场地及园林中见到过真正的菩提树。

在北方,古代僧人为了弘扬佛法,就因地制宜,用北方常见的椴树等树种来代替菩提树。在欧洲,当地佛教徒就将同样有心形树叶的欧椴当作菩提树,也称“心叶椴”。

北京紫禁城内英华殿前也有两株菩提树,为明万历皇帝好佛的母亲李太后所植,至今已有四五百年,依然绿叶婆娑。乾隆还曾为这两株菩提树赋诗作歌立碑,并用其子做念珠。经专家考证,这两株菩提树其实就是欧椴。

孙文成并未提及当时种植菩提树时,用了暖棚或其他保温措施,可见当年康熙派人给“江南三织造”分送种植的菩提树种子,很有可能就是英华殿欧椴的种子,孙文成才可以在杭州行宫将这几株“菩提树”种活,才能做到不负“圣意”。如今,此处繁华的街道上车水马龙,菩提树、织造府、行宫、御河等俱已消失在历史的尘埃里,无影无踪,似乎原本就未出现过,恍若禅宗六祖慧能那首偈语:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。”