曾经的江南照相馆

“身份证照片拍摄小分队”在行动

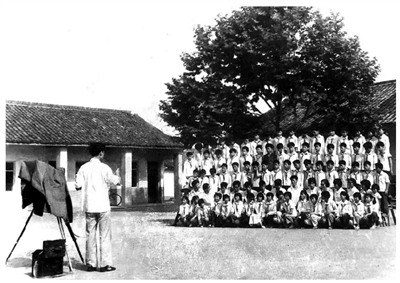

拍摄毕业照

李复旦在围垦拍摄现场 傅强 摄

读稿人语 于佳

现在的年轻人还知道大围垦吗?那是20世纪70年代,一代人的青春之歌。

身处其中,我们只知道我们在做一件大事,等回头去看,不免心潮澎湃。

这不是吹牛随便说说的,有志书为证。据《萧山围垦志》记载,从1966年起,萧山围垦万亩以上的实施了17期,总围垦面积50余万亩,这一壮举,也被联合国粮农组织称为“人类造地史上的奇迹”。

幸运的是,我的胶卷时代记录了“奇迹”。

围垦指挥部立即调集人马,用最短时间搭起20米高的毛竹高台

在围垦之前,我们脚下的土地是一片“潮来水汪汪,潮退白茫茫”的不毛之地。半个多世纪之前,围垦大军手挑肩扛,冒严寒、踩薄冰,齐心协力把这里变成了“钱塘明珠”。

1949年,全萧山只有耕地80.69万亩,围垦等于再造了半个萧山。围垦区的土地不仅有效地缓解了萧山人多地少的矛盾,更为各项建设事业发展提供了土地支撑,完全可以说,没有围垦就没有萧山经济的快速发展。

在萧山,我算是最早扛上照相机的一批人之一,是萧山摄影家协会的首届会员之一。

1970年初,萧山文化馆委托我全程跟随长春电影制片厂的一个摄制组,协助他们拍摄一组围垦的镜头。电影名叫《潮汐》,是一部科教片。导演从连文,吉林长春人,他也是一名出色的配音演员,译制片《流浪者》的“拉兹”,《好兵帅克》的“帅克”,都是他做的配音。

那几年,科教电影很流行,《桂林山水》《淡水养鱼》都是有名的。到我们萧山来拍电影,这是一件大好事。

拍《潮汐》时,从导演要拍一个围垦的大场面,需要从高处俯拍。茫茫滩涂一马平川,没有高楼,摄制组要求有一个20米高的高台。围垦指挥部立即调集人马,用最短的时间搭起一个毛竹高台。上面只可以容纳一台电影摄影机和三四个人站立。导演从连文、摄影师傅强和另一位摄影助理上去后,还可以上一个人,我主动请缨,被批准了。

从那里望下去,是无边无际的人群,肩挑背扛,用“人定胜天”的信念,向大海争夺土地。那是数十万人的集体奋战,是难以想象的艰苦,也是难以想象的力量。

在滩涂地竖着一列一人高的木板,每个木板上写着一个大字,“向潮水夺地,向海涂要粮”。这口号看似“狂妄”,却是当时萧山人民的决心和写照。

开拍以前,傅强忙里偷闲教我如何拍摄大场面拼接长片。

我当年用的“海鸥”120胶片相机,没有广角镜头,单张画幅多为 6cm×6cm或6cm×4.5cm,全靠“手动分段+物理拼接”实现大场面拍摄。

先观察大场景,在脑海里把画面横向分成5段,每段边缘预留5%—10%的重叠区域,当年也没有数码辅助线,全靠场景里的“自然参照物”。比如第1张右侧有人挑着扁担,要出现在第2张的左侧,以方便后期对齐。

在拍照时,手动调整相机的光圈、快门和焦距,全程保持不变,这样能避免不同胶片的画面亮度、清晰度不一致。从左到右,每拍一张,都要保证相机高度、拍摄距离完全不变,这样才能避免画面上下错位。

那时没有电脑,一切都靠暗室内外配合的手工操作。总算,完成得还算顺利。

对于萧山围垦这段光荣的岁月,我总想多拍拍,我想展现更多普通人的面孔——“铁姑娘”眼中的坚毅、“青年突击队”额角的汗水、“赤脚医生”手上的医药箱……这些特写,都在我的镜头里。

学会手艺后,有杭州人跨过钱塘江来找我

李复旦这个名字,常常让人以为我与复旦大学有什么渊源,其实不是。我是1945年出生的,父亲为我取名“复旦”,是因为那一年中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争取得全面胜利,中华大地重放光华。

我和摄影有缘。

读初二时的一天,放学路上,有人在卖小玩意,我凑过去看,是一种药水。卖东西的人说,药水叫“晒蓝印”,只要把这种药水涂到白纸上晾干,然后放一张照相底片在上面,用两块玻璃夹紧,放到太阳底下曝晒,再拿下来在水里清洗,就会显出一张蓝色的照片。

我觉得很有意思,就买了一瓶,拣一个晴日,如法炮制。那时候能有什么照相呢,就一张小学毕业照底片。第一节下课晒出去,第二节上课一门心思惦记着它,连这一节上的什么课也不知道。下课直奔晒场,拿出来用一碗清水漂洗,果然得到一张漂亮的蓝色照片!

这是我第一次做了与摄影有关的事。

我中学时成绩不错,哥哥成绩更好,他在杭州城里读高中。1959年,我考入萧山中学。原本,我填报的是一所中专学校,当时,读中专不要钱。但老师认为太可惜,就自作主张修改了我的志愿。

可是,读高中要收学费。母亲要供我们兄弟二人读书,不堪重负。我们兄弟俩也理解家里的困难,读完高一后,先后辍学。

1960年夏天,邻居淑贤大姐帮忙介绍,我去靖江照相馆当学徒。照相馆的老板叫施德裕,和淑贤大姐都是萧山坎山人。

我的师傅施德裕,他是在上海国泰照相馆学到本事的。上海国泰照相馆成立于1944年,位于南京东路559弄余兴里,专营婚纱礼服摄影。1956年初,在国家“繁荣首都服务行业”的号召下,一批外地老字号陆续迁移到北京,上海国泰照相馆整体从上海搬迁至北京西单北大街。20世纪70年代,国泰照相馆成为国内规模最大、项目最多、功能最全的照相馆之一。

淑贤大姐师出名门,是国泰照相馆的着色技师,不但会着水彩,还会上油色,着好的人像照片就像是油画,雍容华贵,经久不褪色。

我在靖江照相馆当学徒的几年,向淑贤大姐学了这一招。上油色是在摄影作品的基础上进行二次创作,介于照片和油画之间。它用颜色表现立体感、质感、空间感,一张照片拍出来可能平淡无奇,一旦上了颜色马上感觉就不一样了。

上油色,先要用棉花蘸着两三种颜料把照片的背景涂均匀,然后再给人物的脸、衣服上油色。给人物上油色,最难的还是脸部,比如嘴唇要用透明水彩涂上一层底色,上色的时候油彩不能把嘴型画走样了;再比如给眼睛上色,眼球周边是棕色的,瞳孔是黑色的,眼白的地方要加些蓝色,还有大眼角要有点红色才显得逼真。

我学会了手艺后,到南阳照相馆工作,给人物相片上油色得到好评,还有杭州人跨过钱塘江来找我。

“江南照相馆”与众不同,声名远扬

1983年,我创办了自己的照相馆,起名为江南照相馆。那时候开照相馆,不只是一个生意,也是一个记忆容器,大家来拍照都是很郑重的,有纪念意义的。

我先买来两间几近废弃的破旧仓房,房子就在新辟公路旁边的桥头。我预感到这个交通要道以后会发达起来。用后来的话说,就是预见到“地段优势”,事实证明,我还是有些眼光的。

虽是平房,却有一个低矮的阁楼,好像上海的亭子间,可以住人。我们就按底层开店、阁楼住人的安排进行修缮。工程很简单,把残破的墙面修好,屋顶上理个漏,添上几块瓦片,里里外外都用石灰粉刷一新,在屋里的墙面下端,涂上八九十厘米高的苹果绿油漆,这在当年很流行。脚下本是泥地,用水泥黄沙浇成地坪,等水泥干了以后,在摄影室的地上涂上暗红油漆,让人产生“红地毯”的联想,显得考究;面向公路的一面则做了一个陈列样照的橱窗,上面装大玻璃,下端贴上墙砖,也显得很潮流了。

我开照相馆,重点放在摄影室的建设上。那时候拍照全靠“布景”。我在摄影室的后壁靠墙处设置了两个滑道,可以让两幅布景左右滑动自如变换。

我的朋友、萧山绍剧团美工师吕仲华帮我制作布景道具,他把舞台美工巧妙运用到了摄影室里,除了平面的风景画,还做了几套立体的道具。在我的照相馆,有西湖、有圆洞门,能看到湖中荷花盛开,风景画还能自主移位,在相片中形成一种景观纵深感;他还画了高楼林立的城市街景和豪华装修的家居。

更吸引顾客的是照相馆的立体道具。照相馆里,有一条漂亮的大红鲤鱼,小孩子可以骑上去;有一台小轿车,人躲在车子后面,把头伸到窗外来;还有当时很稀罕的摩托车,按一比一比例做成,年轻小伙都喜欢骑上去拍一张过把瘾。那一代的孩子,几乎都要坐上正在“跳跃”的大鲤鱼上拍一张,寄托着父母对“鲤鱼跳龙门”的希望;摩托车和小轿车更是那一代人梦寐以求的美好理想。

吕仲华还特意从鲁迅先生的手迹集里为我找出“江南照相馆”五个字,让我仿写在屋外店招上,为小店增加一点文化气息。

有人来照相馆拍照,我从来不对他说“笑一笑”,而是在他不知不觉中把最传神的一瞬间拍下来。只要把他拍得自然放松,不要僵硬做作,他就会说你拍得好。

这样一来,“江南照相馆”与众不同,声名远扬,方圆几十里,都知道南阳有个“照相佬福旦”。

我拍了一张工作照,起名为《胶卷时代一去不复返》

1984年4月,国务院批转公安部《关于颁发居民身份证若干问题请示的通知》,正式启动居民身份证制度,首批试点城市包括北京、上海等。

到1988年,全国多个城市开始试点推行第一代身份证,身份证号码为15位编码。每个成年人都要拍照,而且都要黑白照片。当地公安局动员了几乎全体照相师傅,集中起来培训实习,然后分派到每一个城镇,每一个乡村,甚至每一户人家去拍身份证照片。拍摄、冲卷、印片、漂洗、晾干、裁切、编号、装袋……全是手工操作。

为了赶时间,完成任务,照相师傅和当地政府工作人员组成小组,跋山涉水,走村串户,夜以继日。我们萧山的照相师傅拍完萧山,就被安排去支援诸暨、海盐、龙泉等地,后来,还跨省去了安徽。

我们出去拍照,都是自带工具、铺盖。有一次去一个村子,要跨过一条很宽的溪流,只能踩水过去,既要保证摄影器材的安全,又要保证已经拍摄的胶片万无一失,村政府一行人和我们摄影师卷起裤脚,扛着拍摄用的照明灯、背着相机支架、拎着卷起的背景板、工具箱,端着冲洗照片用的水盘小心翼翼地蹚过溪流。而最宝贵的相机,我总是挂在自己的胸前。

去海盐县拍照片时,当地公安局领导送我们过去,还叮嘱乡里人说,现在天气冷了,照相师傅的生活要照顾好,菜要烧得热一点。当地人把三餐菜肴做得很丰盛,我在那里拍了一阵回去,家人都说我胖了一圈。

为了赶进度,我们也经常通宵达旦地工作。白天拍摄,晚上赶工冲洗当天拍摄的胶卷,等待胶卷晾干再进行印制,然后再进行裁切归类。因为数量大,必须要仔细核对每一张照片以免张冠李戴。

我为自己拍了一张工作照。拍照时间是凌晨四点,我把相机固定在三脚架上,几根晾晒绳在房间的高处纵横交错,绳子上挂满了刚刚冲洗出来的胶卷,胶卷上都是清一色的一寸身份证标准照。

这是一位拍摄身份证的摄影工作者的“自画像”,也是一群奔赴在全国各个乡村角落的摄影工作者群体的画像。

我给这张相片起名为《胶卷时代一去不复返》——从这个时期开始,数码摄影萌芽,并且日渐替代了传统胶片摄影,市场上飞黄腾达的柯达、富士、乐凯胶卷几年间就销声匿迹,还有洗印照片的公元、伊尔福、上海、厦门、飞天女照相纸,年轻人见都没见过。

我常常想念胶卷时代,也许是因为那时候我也是个年轻人。

“照片上的你好可爱啊,但这个给你拍照的人是谁呢?”

我拍照拍了六十多年,难忘的瞬间很多。儿女考上大学各自成家立业后,我也关了照相馆,过上退休生活。当然,也会玩朋友圈,发照片。

有人问我,为什么把发在朋友圈中的摄影作品称作“写生”?我说这是拒绝摆拍,崇尚抓拍。我现在拍照,绝不去动现场一草一木,更不去要求“模特”做一举一动,但拍出来的照片却生动自然多了。

拍照也有技术。这么说吧,在拍照片前,我先看到的是这个事物的光影,触发了我拍照的欲望,然后才看到物体的形状,再考虑寻找最美的角度拍摄下来。

这算是我对摄影的总结,留与有缘人吧。

一个人要在地球上留下一点痕迹是不容易的。但可不可以在自己家里留下一点痕迹?我想是可以的。

就拿我来说。我不会作书画,不擅写诗文,但是拍了很多照片。现在的人都喜欢看老照片,如果是自己小时候的“老照片”,那就更喜欢了。我觉得我几十年里为家人拍的照片中,有一些是比较耐看的,甚至是有些“艺术”传神的,我打算把它们挑选出来,注明拍摄年月、地点、事件,精印成册,放在书柜里,就不怕日后无人问津。倘若有一天,其中有人成了“名人”,那这个照片就“价值连城”了。

多年以后,如果这本集子还没有消失,那么,我孙子葱葱的儿子或孙子会不会翻着翻着就问葱葱:“照片上的你好可爱啊,但这个给你拍照的人是谁呢?”如果有这样的一天,我还没有被完全忘记。

本版图片除署名外均由李复旦提供