曹晓波

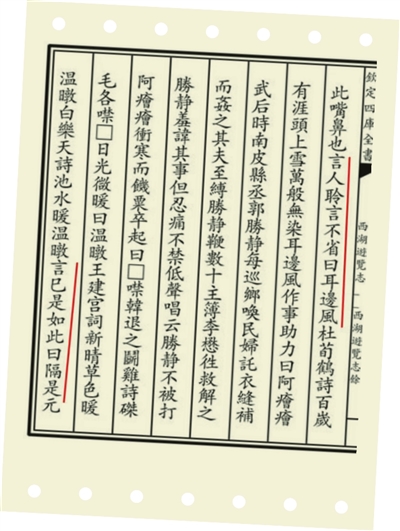

《西湖游览志余》,杭州人田汝成作于明朝嘉靖年间,文字来源于两宋笔记,如《四朝见闻录》《癸辛杂识》《挥麈录》《白獭髓》等。涉及地方历史、风土人情。更难得的,采撷下了不少方言俚语。作者对本乡本土的挚爱情切,跃然纸上。

南宋的杭州话印痕

仲春上旬,福建漕司进第一纲腊茶,名北苑试新。皆方寸小銙(kua),进御止百銙,护以黄罗软盝,藉以青箬,裹以黄罗夹复,巨封朱印,外用朱漆小匣,镀金锁,又以细竹篾丝织笈贮之。

——卷三 《偏安佚事》

这说的是农历二月,福建转运司送来第一摘早茶。因茶汁呈乳色,与溶腊(蜡)相似,称腊茶,特供德寿宫太上皇赵构,时称“北苑试新”。凤凰山皇城(南苑)的帝后妃子,也只能指望赵构转赐。腊茶弥足珍贵,制成腰带扣一样的“銙”状,盛进“软盝”,外有“青箬”“黄罗”“朱漆小匣”“细竹篾丝织笈(箱)”四层包装。

这段文字,重点在“软盝”。《康熙字典》说,“盝”古同“簏”,指竹箱或小匣。既称“古同”,可见,一个“簏”字,要早于“盝”。我在《杭州话》一书中曾提到《晋书》的《刘乔列传》,说仆射刘柳与右丞刘乔的对怼,用了“书簏”一词。意思是:你这书簏儿,读了很多书,有何鸟用。“簏儿”,现在简写为“六二”,讹传几个版本。最离谱的是,说人死后做“头七”,只做六天。这种说法,对于方言文化的历史,不妥,今再作更正。

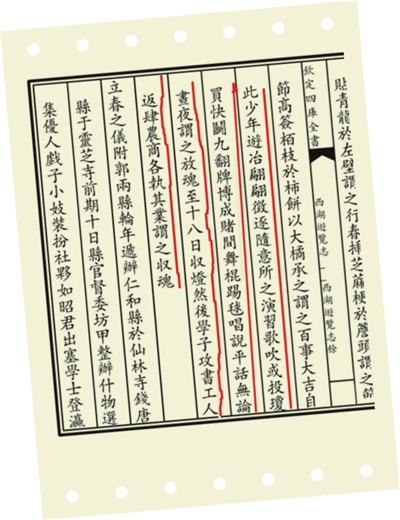

正月朔日……自此少年游冶,翩翩征逐,随意所之,演习歌吹。或投琼买快,鬭(dòu)九翻牌,博成赌间,舞棍踢球,唱说平话,无论昼夜,谓之放魂。至十八日收灯,然后学子攻书,工人返肆,农商各执其业,谓之收魂。

——卷二十《熙朝乐事》

当年从正月初一开始,允许少年“放魂”,首先可以“游冶”,指留宿青楼,追逐声色。“放魂”到了这个程度,就要“收魂”,日子是正月十八。这“放魂”“收魂”的杭州话,延续到今,就不限于过年了。我的父亲,就喜欢说这两词。大凡我对某事高兴过大了,他往往会说,好收魂了。某年某月某日,父亲搞来一条小狗,我忘形了三天,他转送他人。给我一句话就是:你的魂好收了。那意思是说,心思好放在书上了。

盖杭人以茄为落苏,而应试者以落苏为下第也。

——卷二十二《委巷丛谈》

肃王名镠,讳石榴为金樱,目茄子为落苏。今时民间金樱之讳无存,而落苏之称犹有知者。

——卷二十四《委巷丛谈》

卷二十二说,杭州人将茄子称为“落苏”,读书人很犯忌,因为“落苏”就是“下第”落榜。为什么要将茄子称为“落苏”?卷二十四说,是吴越王钱镠的忌讳。当时,石榴改称金樱的说法,现在没了。但茄子称“落苏”,还是有。

为什么钱镠如此忌讳?北宋王辟之在《渑水燕谈录·卷十》上说:钱镠有一个爱子,脚瘸了,钱镠心疼不已。一人生病,大家吃药,所有吴越人从此以后,不准说“瘸”。“瘸”与“茄”音相近,也祸及了茄子。

我的外婆家在艮山门外,我的姨妈也是把茄子叫作“落苏”的。城内人称茄子为“落苏”就比较少。大概战乱时候,老杭州人流落城外的较多。此外,杭州话没有“瘸子”一说,只说“跷脚”“跷拐儿”,不知是否这一原因的沿袭。

吴歌惟苏州为佳,杭人近有作者,往往得诗人之体,如云:……约郎约到月上时,看看等到月蹉西。不知奴处山低月出早,还是郎处山高月出迟。

——卷二十五《委巷丛谈》

“蹉西”一说,直到如今,某些老杭州人,在失意感叹的时候,还会这么说。有时说得极为简短、隐晦,让人不知所以。譬如:啊呀,蹉西嘚,蹉西嘚……说得动情的人,还会捶胸顿足。是什么意思解释一下。

外方人嘲杭人,则曰杭州风,盖杭俗浮诞,轻誉而苟毁,道听途说无复裁量。如某所有异物,某家有怪事,某人有丑行,一人倡之,百人和之,身质其疑,皎若目睹,譬之风焉,起无头而过无影,不可踪迹。故谚云:杭州风,会撮空,好和歹,立一宗。又云:杭州风,一把葱,花簇簇,里头空。

——卷二十五《委巷丛谈》

这是外地人评价杭州人,应该说失之偏颇。轻誉苟毁、道听途说,轻易下结论,百人和之,并不是杭州人独有。至于说,杭州人“花簇簇,里头空”,当时是否有这状况?很有可能,因为南宋的杭州人比外地富裕,穿戴招摇。

本文重点探讨“杭州风”,这与后人好说的“杭儿风”,大为不同。由此推及,杭州话中的“儿”化,应该不是完全出于南宋。受后来北人南迁的影响,如元如清,都有可能。

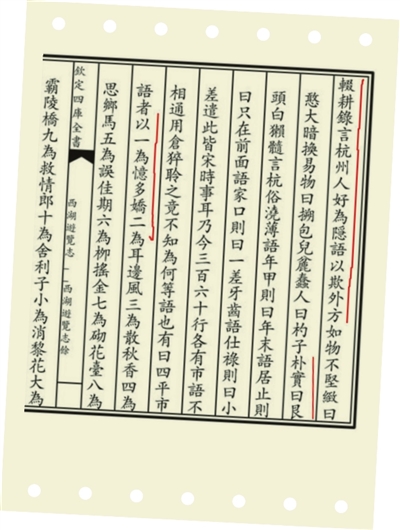

《辍耕录》言:杭州人好为隐语,以欺外方,如物不坚致曰憨大……朴实曰艮头。

《辍耕录》,黄岩人陶宗仪所作。“憨大”与“艮头”,杭州话中依然有。但是,“憨大”与“戆大”,“艮头”和“藤头”,常常混淆。“憨大”和“戆大”,虽然相仿,但前者傻得宝气可爱,后者的傻有点不近事理。“艮头”和“藤头”,前者指性子直,也就是书中说的“朴实”,杭州人也好单说一个“艮”。“藤头”,多指脾气差,一触即发的人。

南宋的杭州话语音

至元丙子,北兵入杭,庙朝为墟。有金姓者,世为伶官,流离无所归。一日,道遇左丞范文虎,向为宋殿帅将,熟其为人,怜之,谓金曰:某日公宴,汝来献伎,不愁贫贱也。如其言往,为优戏云:某寺有钟,寺奴不敢击者数日。主僧问故,乃言:钟楼有大神,怖不敢登耳。主僧亟往视之,神即跪伏投拜。主僧曰:汝何神也……主僧曰:即是钟神,如何投拜?众皆大笑。范文虎不怿(yi,喜欢的意思),其人亦不顾,卒以不遇。识者莫不多之。

——卷六《版荡凄凉》

“至元丙子”,即1276年,南宋德祐二年,临安城外元军兵临。三岁小皇帝赵㬎的奶奶谢老太后,不主张与元军对抗,希望与元军谈判,议和不议降。文天祥等人到了皋亭山元军大营,却被拘留了。十天以后,南宋最后四个大臣,代表朝廷,捧出降表,元兵进城。

《版荡凄凉》,写的就是临安城沦陷以后,“金伶官”直面南宋降帅的故事。“伶官”,就是戏班子的乐工领掌人。当时,无论朝廷,还是瓦舍,优伶是两种人。优即优人,唱歌、舞蹈、语言类。伶即乐工,弹奏乐器。金伶官,在亡国之时,很有勇气“为优”了一次,当面取笑了南宋降帅范文虎,称范是“钟神”。

“钟神”是什么?书中没有解释。为什么金伶官说了“钟神”,众人会大笑不已,范文虎却大为“不怿”?因为“钟神”就是“众生”的谐音。我如此说的依据是什么?是《唐韵》上“神”的反切法,读音“食邻切”。与“生”的读音相近。

那么,“众生”是什么?指某人是“众人下的种”。说白了,就是青楼姐儿生养的。与《西湖游览志余》成书相隔近二十年的《金瓶梅》,在第十九回中,西门庆告诉潘金莲,昨日派人给了蒋竹山(西门庆小妾李瓶儿的续夫)一顿教训。潘金莲说:“你这个众生,到明日,不知作多少罪业。”所以,无论南宋,还是明代,这样的语言不加注释,众人还是懂的(“识者莫不多之”),大笑不已。直到如今,在杭州话中,这词还是有人懂。

临安优人,装一生儒,手持一鹤,别一生儒,与之邂逅,问其姓名。曰:姓钟名庸。问所持何物。曰:大鹤也。因倾盖欢然,呼酒对饮。其人大嚼虹吸,酒肉靡有孑遗,忽颠仆于地,群数人曳之不动。一人乃批其颊,大骂曰:说甚中庸大学,吃了许多酒食,一动也动不得。遂一而罢。

——卷二十一《委巷丛谈》

这说的是南宋端平年间(1234-1236),真德秀进入翰林院。当时物价贵,纸币贬值,民间有“若要百物贱,直待真直院”的说法。“真直院”,就是刚进入直学士院,参与“大政”的理学家真德秀。不过,当民生并无起色时,百姓就失望了,优人也在杭城演了一出街头戏。

说一个优人,扮作读书人,手擎一只鹤。路遇真书生。真书生问优人姓名,回答“钟庸”。问手上什么鸟。回答是“大鹤”。于是一见如故,请喝酒。优人大吃猛喝,酒肉无剩,忽然跌倒在地,数人拉不动。有人打他巴掌,大骂:“说什么中庸大学,吃了许多酒食,一动也动不得。”骂的人也是优人,是作戏,以此讽刺入朝的理学家,空谈误国。这优人最后因“姗侮(讥讽)君子”罪,被临安府京尹处以“黥”刑,脸上刺了黑字。

这可以看出,当时的“钟庸、大鹤”四个字,和《中庸》《大学》读音相近。尤其“鹤”与“学”,同音。现在的杭州话,“学生”有两个读音:一是“业身”ye/shen,一是“鹤商”he/shang。后者是早期的读音,老年杭州人好说这话,南宋《韵补》对“生”的标注,就是“师庄切”,音商。它与“学(he)”一样,都是很有历史的读音。

杭人言宁可,曰耐可,音如能可……言人聆言不省,曰耳边风……言已是如此,曰隔是……言戏扰不已曰嬲……事相邂逅,曰豆凑,盖斗凑之讹也。

——卷二十五《委巷丛谈》

这段说了四个字,第一个是“宁可”,杭州人读“能可”。八百多年过去,老杭州人居然还在说“能可”,真的不可思议。第二个,在聆听别人说话时,根本没有进入脑子,当时的杭州人称“耳边风”。显然“耳边风”一说,最早是杭州方言,如今它已进入了《现代汉语词典》,可见杭州话也能被推广,登上大雅之堂。

第三个词,多说几句。某事,已知道前后缘由(“已是如此”),杭州人说“隔是”。这种用法,现在还是有。我的长篇小说《清河坊》,人物的对话用杭州话。有读者留言:杭州人不说“这事”,说“个事”。这就说到了上述的“隔是”。要指出的是,老杭州说“个事”(“隔是”)的人,是已经明白,或者认可了某一件事。也就是上述说的“已是如此”。如果不清楚事由,杭州人往往习惯说“那事”,或者“那事体”。

第四个是“嬲”,从字形上看,不是好词,“戏扰不已”,也就是不停地戏弄,骚扰。“嬲”,普通话读niao。宋时的《集韵》,反切法标音是,“乃老切”。读音接近nia。杭州人说你不要来打扰我。说你不要将毛病传染给我。都说这个“嬲”字。韩少功的小说《马桥词典》,有“嬲”文一篇,说的就是这个词。意思和杭州话的“nia”相同。也算一趣。

第五个是“豆凑”,指两个人的“事相邂逅”。该书说,出自吴越风俗,因除夕(族中)要交纳炒豆,边吃边祈福,平时难得相见的人,不期而遇。如今,“豆凑”一说,已不存在。不过,在杭州话中,有一个独特的词,称失之交臂为“豆进豆凑”。不知道,这“豆进豆凑”,是不是“豆凑”在语言发展中的演变。

杭人有以二字反切一字以成声音……以精为鲫令,……以马为杂嗽(su)……以莫言为稀调。

上述,也是陶宗仪所说的“杭州人好为隐语,以欺外方(人)。”将“二字反切一字以成声音”,其实就是把一个字,用反切法说成两个字。如将“精”,精明伶俐,说成“鲫令”。如果这杭州方言,是后来普通话“机灵”的先声,也能称得杭州话对现代汉语词汇的贡献。

“以马为杂嗽”,就很难说是“反切法”了,因为很难还原“马”的中古读音。只能说是拿了“杂嗽”两个字,代表一个“马”字。这个语音的印痕,现在的杭州话中依然有。譬如,对快的比较,说更快的,老杭州人会说:杂嗽快嘞。其中,就有马一样的速度。当然,杭州话的“嗽”su,与普通话的“嗽”sou,是稍有不同的。

“以莫言为稀调”,“莫言”“稀调”,都是两个字的词,也不存在反切法,只能看作是陶宗仪所说的“隐语”。

“稀调”这词,现在没有了。但在老杭州人口中,有一个“稀调钵头”,是常说的。这词中的“稀调”,也指默默无闻,“莫言”之人。但“稀调”加上“钵头”,单从词面看,就是莫言之人搡出一只吓人的钵头。与北方人说“蔫蔫人,蛊动心”相似,“蛊”是一种毒虫,用杭州话,此人就是“毒头”。所以轻易不开尊口的人,比滔滔不绝的人容易让人生出敬畏。说不定,他突然的行径,会让你瞠目结舌。

文化在进步,“毒头”少见了,但“斜花色”的事,还是有。譬如,老派人放年假的时候,办公室的门本已锁了,又一本正经地交叉贴上朱红大印的封条,极像老道的敕令符咒,似能防贼放火。这时候,老杭州人会指摘说:稀调钵头。也就是责备那些正经的老派人,做出的“斜花色”事情。

《白獭髓》言……有曰四平市语者,以一为忆多娇……讳低物为靸,以其足下物也。

《白獭髓》,南宋张仲文所写,“四平市语”,即使用音律上的平平仄仄,也是隐语的一种。譬如从“一”到“十”的读法,因篇幅所限,在此只说“一”。“一为忆多娇”,也就是以“忆”和“娇”反切法读音,替代“一”,读音yao。如今的老杭州话,也有这么读的。录老笑话一则:有病人就诊,医生叫,“yao号”。病人不解。医生说,“yao 就是一”。医生问病人,“哪里不好”?病人指了腰说,“一痛”。

“讳低物为靸(xi),以其足下物也”。“靸”,《集韵》的标注是“息入切”,音xi。也就是说,杭州人对低劣物品,不是直接说不好,而是称作“靸”,只配踩在脚下。“靸”,在如今的杭州话中,有所衍生,指脾气,也指手段。但对一个人的穷困潦倒,不能称“靸”,这也体现了杭州特有的人文精神。

又有讳本语而巧为俏语者……有谋未成曰扫兴……无言默坐曰出神,言涉败兴曰杀风景,言胡说曰扯淡……则出自宋时梨园市语之遗。

这是拿俏皮话来替代本词,有杭州人的幽默。如“扫兴”“出神”“杀风景”“扯淡”等。它们的当初,虽然出自戏班子,却都做了杭州话的专用语。如今,这几个词都脱去了方言的“外衣”,成了现代汉语的词条。

这又是一个方言走进大雅之堂的佐证。

城言

城语

杭州话的

雪泥鸿爪

李郁葱

《西湖游览志余》由明代田汝成所著,全书共二十六卷,主要围绕南宋临安与西湖,记述有关史事、掌故、轶闻,较详细地介绍了南宋到明代中叶杭州城的政治、经济、文化和社会风貌,内容涵盖帝王将相的事迹、文人墨客的风雅趣事、民间的风俗物产、里巷的传说故事等。

这本书虽然是文言文,但文字通俗易懂,所以受众也比较多。曹晓波是杭州话的研究专家,杭州话虽然是吴语的一个分支,但与周边地区的语言如苏州话、绍兴话等差异明显,是中国方言史上“南北交融”的典型案例。

从《西湖游览志余》中,曹晓波读到了杭州话演变过程中的印痕,也读出了杭州话的语音是如何转变的,这既是对杭州风俗形成过程的一种观察,也是对杭州城市精神的小切口进入。