扫一扫二维码 看相关视频

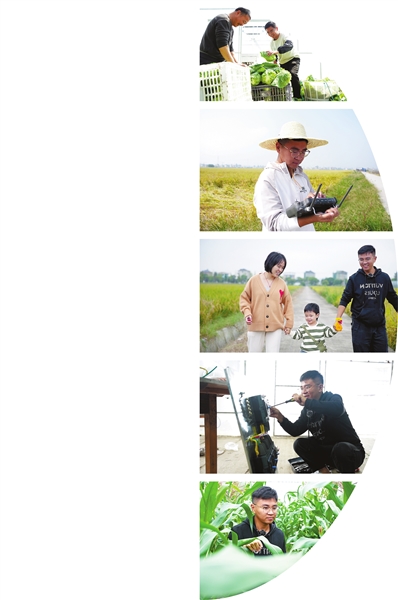

记者 钟玮 摄影 刘斌兵

视频 钟旭峰

太阳还没升起,32岁的俞杭已经走在村道上了。最近,家里的包心菜两个月已卖出10万公斤,他忙得不可开交。

3年前,俞杭在一家建筑公司做工程造价师,年收入四五十万元。他的妻子邬亚磊是一名执业律师,两人当时的年收入加在一起近100万元。

可谁也没想到,放着这么好的工作不做,两个人辞职回家种地了。更没想到的是,进军农业的第一年,两人直接亏掉300万元。家人反对,村民不解,议论纷至沓来。

不过,3年后的今天,这样的声音越来越少。

夫妻双双把家回

在钱塘区河庄街道围中村,俞杭承包了约3000亩土地,大棚与大棚之间隔出的小路横平竖直,像个巨大的棋盘。

俞杭的办公室就在其中一个大棚里,一张黑色亚克力桌子,二手的旧屏风做室内隔断,三把凳子,桌上摆着电脑、台灯、纸杯,还有一堆农业书籍和材料。

2022年回村务农,一方面是响应国家乡村振兴的号召,另一方面也是俞杭酝酿已久的想法——2018年,他就注册了一家自己的农业公司。“我不是盲目创业,家里有点农业基础,只不过老爸年纪大了,摊子铺在那里,丢掉了太可惜。”他说。

可这想法引起了母亲的强烈反对,母亲的原话:“辛辛苦苦供你读书十余年,终于出山了,一年的收入在农村里很能干好了,结果你要回农村靠天吃饭?”

俞杭正和我说着话,一个短发女人走进来。“喏,想法最终能实现,主要还是靠她。”俞杭指了指身旁落座的妻子邬亚磊,“她愿意陪我一起做农民。”

邬亚磊原先是一名执业律师,萧山南阳人,2021年经人介绍,和俞杭相识,也成了这儿的“新农人”。她看起来大大咧咧的:“我也是农村人啊,就喜欢农村的感觉。我老公原来很白,回村里来之后,晒得黑黢黢。每天回到家,没个干净人,土都能抖出半簸箕来……”

两人哪年结婚的?俞杭愣了下,看向妻子,“好像是2022年?”邬亚磊也被一下问蒙了。

“啊。竟然忘记了!还好你也忘记了。”俞杭虚惊一场。

“哈哈哈,要不怎么做一对呢!”邬亚磊也被逗笑了。

6个月亏损了300万

2022年7月,夫妻俩贷款300万元,承包了近3000亩土地,正式“进军”农业。现在回想起来,俞杭觉得那时的自己真是单纯得像个小学生,只知道削尖了脑袋冲。

按照国家政策,农民种植粮油作物,会由政府统一收购。而7月份,俞杭承包土地时,大片的荒地杂草长到近两米高,“农用拖拉机下地开荒,一钻进去看都看不到了”。

种水稻是来不及了。第一年,俞杭种下了毛豆、大白菜,没想到到了年底,市场供应量过剩,二三十万公斤的大白菜利润连人工费都覆盖不了,最终烂在了地里,当了肥料。

“我不是种得不好,我把所有该花的成本都花下去了,一切都是好的。”俞杭回忆说,“那时候我想着,别人卖四毛一斤,我三毛五,再不行我卖三毛,谁知道就是没人要。”

2023年春节前,两家老人为夫妻俩补办了一场婚礼,就放在田间大棚里,三十桌。喜酒连着小年,喜庆的气氛里,所有人都笑脸盈盈,有人夸俩孩子懂事能吃苦,有人夸小孙子白净可爱。只有俞杭夫妇俩心里压着块大石头。

半年时间,夫妻俩亏了300万元,俞杭觉得自己被彻彻底底地打击到了,连续很多个晚上睡不着觉,“我是不是真的错了?是不是就不该搞农业?”“亏了,但这么大摊子还铺在那里。到底要不要做,要怎么去做?”

惨痛的教训让俞杭明白了一个道理——做农业,绝不是把种子丢在地里,施肥撒药,等着它长好卖钱这么简单。

老农给他们上了一课

2023年开春,俞杭选择了大面积种植粮油作物,把其他的蔬菜作物全停了,“贷款、成本都铺在那里,不敢轻举妄动了。”

俞杭觉得该好好花时间去学习市场行情。他开始走进父辈的农业圈子,一趟趟参观老农民的农业基地,问专门种蔬菜的老前辈,走过哪些弯路,怎么在市场变幻中做好风险把控。

让俞杭彻底“膜拜”的,正是只靠芹菜完成“逆袭”的老陈伯。有一年,芹菜市场供应量过剩,前期大行情不好,农户为销路犯愁。老陈伯种了1000多亩芹菜,一亩地的成本4000块钱,不但压着没卖,后来还反向收购了大批农户的芹菜,待行情回暖,卖出了翻倍的价格,赚了近2000万元。

之所以这么做,一靠消息,二靠仓储设备,三靠分析。老陈伯通过广东大市场的摊位,从各种大贩、小贩处搜集市场行情,将收进的芹菜放到自家冷库里储存,拉长供货期,避开行情惨淡期。行情一跳,老陈伯就出手了。“到最后别人是打电话求他拿货,什么价格、多少的量,全部由他敲定。这就是供求关系!”

这正是老陈伯三四十年摸爬滚打摸索出来的经验。“做农业,不仅仅是种地,要会看整个中国,至少是华东地区的大环境。每年的需求是相对稳定的,变的是供应。比如农业企业跟种子公司关系好,你就能从种子的进销存里分析出行情,什么种子销出去量大,什么种子没销出去。通过这些数据,一个成熟的企业就可以估算,整个华东地区或者说辐射杭州周边的地区,目前某个品种的保有量有多少。”

俞杭总结道:“行情难抓,有时候你很想去做一个决定,却手足无措。当你有信息源,有各种数据做支撑,你做事就有底。”这些门道,可以说是俞杭花300万元“学费”得来的。

种地也要研究大数据

这两年,俞杭夫妻俩的农业基地渐有起色。

很多事情上,俞杭都会提前了解行情,做风险把控:“如果某个品种后期行情起不来,我会在一个合适的转折点,把它销完。现在销路有了,吞吐量也大了,风险相对降低了。”

俞杭两三天就要把自己种的菜拉去勾庄蔬菜市场,都是半夜里去,“去得多,才能看得到行情”。

植保无人机,俞杭用得很溜。每亩地,他都实地丈量、规划、上传数据,在手机应用程序里,就能看到农作物的施肥状况以及实时生长态势。他不仅是飞手,还自学了无人机维修。他笑着说:“为了省成本啊!”

研判庄稼苗情,他结合农业气象预报、病虫病报,育苗、生长时,依据无人机数据,三天两头跑地里转一圈,看一看,打打药。

他还在和朋友合作开发软件小程序,试着把自己基地的各种大数据搜集起来,形成数据库。

俞杭太忙了,恨不得一天掰成两天用。在他看来,这些也是新农人和传统农民的区别,“老一辈大多是基于经验主义,经验也是大数据。我们是站在他们的肩膀上,想办法让成本更可控,管理更智能、更超前。”

这两年,村里人对俞杭回家种地质疑的声音越来越少。“我现在有一种自豪的感觉是啥,村里很多爷爷奶奶会来问你,俞杭啊,我这个东西怎么种好,虫子怎么去杀?他们觉得我是村里唯一的年轻农人,我的方法大概率更先进。”俞杭说。

有的老农民看到俞杭飞无人机,一开始好奇,等到自觉有些懂了,便开口请他,“俞杭啊,你飞机也帮我飞一下咯!”他们或许并不懂,植保无人机作业,是必须先丈量过每亩农田作为基础盘的。

最近,俞杭忙着卖包心菜。基地的“尖包”(包心菜)从2月初上市至今,已经卖出10万公斤,平均每天出货量超1500公斤。“现在策略不一样了,从种植上就按阶段性种,把时间拉长,不能把鸡蛋都放一个篮子里嘛!”

俞杭还计划造一个冷库,做一条冷冻流水线,将来也可以做反季节蔬菜,拉长时间线应对变化的行情。

“有了它,以后甚至电商都可以做起来了。”俞杭眼里透着期待,看向妻子。

“哪有人啊,忙都忙不过来啦!真是全家总动员了。”邬亚磊嗔怪道,转身出门,“我要喂孩子去了。”

对了,今年春天,俞杭家又添了小女儿,名叫俞悦。