《西泠印社先贤图》 吴永良

《清明》 丰子恺

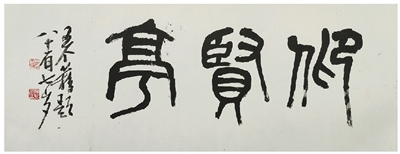

《仰贤亭》 王个簃

《仰贤亭》 刘江

记者 孙乐怡 通讯员 许齐

清明时节,祭祀先人,寄托哀思;走出户外,踏青出游,感受春天的气息。仰贤亭,作为西泠印社的第一个建筑,早年间是专事祭祀已故印人的地方。它面积不大,飞檐斗拱,小巧玲珑,南面进出,外衬一对开护栏,高约一米,两旁各有一半圆形洞门可供穿行。敞开的门,让亭内一年四季沐浴着西湖的阳光雨露。西泠印社社藏作品中,有不少以仰贤亭为主题的作品。其中,曾任西泠印社副社长的王个簃的篆书《仰贤亭》,初看便觉古朴雄浑之气扑面而来。其笔法深得吴昌硕精髓,又有创新发展。观其篆书,线条凝练富有弹性,每一笔犹如古藤盘绕,苍劲有力。而名誉社长刘江的篆刻《仰贤亭》,为朱文印,斑驳刀痕间尽显苍劲古拙之气。

如今,在西泠印社孤山社址柏堂正中央,悬挂着一幅嵌有大型人物画的屏风《西泠印社先贤图》,由社员吴永良于2003年创作。画以孤山社址为背景,吴永良以意笔线描勾勒先贤群像,刻画了印社四位创始人丁仁、王禔、叶铭、吴隐和前后五任社长吴昌硕、马衡、张宗祥、沙孟海、赵朴初。他们神态栩栩如生,目光似穿透岁月,讲述印社一路走来的辉煌历程。

春日清明,垂柳轻拂,燕子穿梭。西泠印社社员丰子恺笔下的清明,似一卷流淌童真与市井气息的风俗长卷。画面里,老人抱着孩童,与身旁女孩笑语相对。“弟弟莫教婆婆抱,同到前村去踏青。”质朴场景满溢生活温情。在这美好的时节,时光仿佛放慢脚步,往昔回忆与当下美好交织,晕染出动人的人间烟火图景。寥寥数笔,便勾勒出清明踏青的鲜活画面,孩童嬉戏的欢愉跃然纸上。

倪墨耕的《设色人物轴》中,春日和暖,秀野葱茏。河畔老树新绿初绽,枝叶在微风中摇曳生姿。一头牛在水中嬉戏,另一头牛在浅滩缓缓而行,似在寻觅嫩草,又似悠然享受春光。河岸边,孩童安然稳坐,眸光灵动,天真烂漫。一旁同伴身姿稍倾,手中或许握着牧鞭,似在轻声吆喝,眉眼间尽是俏皮。他们不谙尘世纷扰,只知春光正好。此景入画,墨韵流转间,勾勒出田园牧歌的恬淡美好。

一方青田石印,半部印社春秋。西泠印社首任社长吴昌硕的篆刻《西泠印社中人》,为六字朱文印。篆法取法石鼓钟鼎,线条斑驳厚实。吴昌硕七十四岁高龄为早期社员葛昌楹镌刻此印时,不仅寄托对印学传承的期许,更承载着他与西泠前辈们深厚的金石情谊。这方凝聚西泠印社深厚底蕴的珍贵石印,是那段辉煌过往最鲜活的注脚。它作为“天下第一名社”的标志性符号,令每一位印学爱好者心生向往。

早期社员黄宾虹的书法作品《雨后青山展黛眉》,营造出浓郁的文人意境。黄宾虹书法的灵动、雅致与诗中描绘的雨后山水、江村景致相呼应,传递出一种宁静悠远、富有诗意的艺术氛围,让人感受到传统文人的审美情趣。

文人墨客以印为媒、以书画寄情,将对自然的敬畏、对先贤的追思熔铸成独特的节气美学。当春风拂过孤山,那些镌刻在金石上的诗行与流淌在宣纸间的笔墨,仍在续写着“气清景明,万物皆显”的生命礼赞。