文 俞栋

清末民国初,在新旧传统交替的大环境下,一群独特的知识分子被时代的洪流推向潮头。他们以深厚的传统学问为根基,又积极投身于新式教育的推广与实践。宋育德,正是这一群体中的代表性人物,在时代转型中留下浓墨重彩的一笔。

宋育德(1878-1944),江西奉新人,光绪二十九年(1903)举人、三十年(1904)进士,殿试点翰林,继由翰林院选派赴日本早稻田大学攻读政治经济科,五年学成归国后授职翰林院编修,加侍讲学士。时值清廷宣布行新政、废科举、兴学堂,其出任江西高等学堂监督。辛亥革命后,任江西总视学、江西省教育总会会长等职。1916年当选为第二届国会众议院议员,次年又兼任临时参议院议员。北伐后迁居上海,任中央银行文书科副主任。所建“卷雨楼”藏书甚富,多宋元明清善本,其中明锡山安国铜活字印本《颜鲁公文集》等极为珍贵。著有《续国富论》。

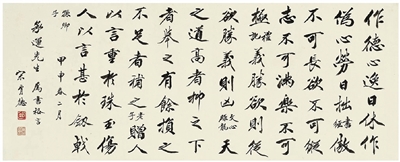

在明清科考中,书法是重要的一环,尤其对殿试的排名影响极大。作为世家子弟的宋育德,书法启蒙教育在传统私塾中完成。在很多文献中,称其“小楷名重一时”。其小楷取法唐人写经,横向取势,主横笔下笔迅猛,收笔处虽顿挫明显,但不露锋芒,颇为含蓄;竖笔则多重起雅致,撇笔迅疾犀利,捺笔厚实浑穆,于对立处体现和谐,从反差中力求统一;结体密疏适度,峻伟挺拔,清逸脱俗。宋氏大楷更高一筹,深得赵孟頫书法精髓。

有一则逸事可证。清初内府刻本《道德宝章》乾隆间曾为怡亲王弘晓旧藏,1939年辗转归龚心钊珍藏。其底本系赵孟頫手书,精妙不逊真迹。但龚心钊初得此书之际,不知何故已缺失四页,便请宋育德补缺。宋育德精心摹写,书艺精湛,笔法飘逸,惟妙惟肖,直逼原刻。更可贵的是,宋氏楷书并非简单的模仿秀。他在根植唐楷和赵孟頫的基础上,顺应时潮,巧妙地融入了《张猛龙》《张黑女》等碑版墓志笔法,于笔画转折处强化了方正与刚健,使阴柔的帖学书风平添了几分雄浑。

再观宋育德的行书,丰腴中见舒展,似有苏轼、米芾的影子,点画精致,气息通畅,特别是行笔不迟疑不呆滞,有时甚至八面出锋,跳跃灵动。更绝妙的是,不少作品在有意或无意间增加了墨色的处理与变化,或重墨,或枯笔,点面结合,使原本充满书卷气的雅致风格又增添了几分浪漫、旷达之意。

宋育德对自己的书法十分自信,这主要源于他的勤奋。除了写一些中堂、斗方、条屏、扇面、对联外,还经常动手抄古籍。1922年,他在北京时因腿脚出了毛病,便干脆闭门抄书。他借来熊罗宿藏陈景云《柳集点勘》,用“清秘阁造笺”精抄,并请欧阳成用元刊本《柳宗元集》校勘。此后,他又抄得一部《龚定庵词》,精美的书法令人赏心悦目。在寓居上海时,也有一些人慕名登门请其书写墓志铭,或是为上海一些私立学校写建校碑记,聊以补贴家用。看过宋氏手抄《龚定庵词》的江西督军欧阳武,被其书法所倾倒,硬是拿着自己写的《南雷诗草》,拜托宋育德将全书代为抄写一遍。面对好友之托,他亦不负众望,写得酣畅淋漓、神完气足,影印面世后深受各方好评。正是在这本诗集的后面,他写的那段不太引人注意的跋文记录了其潜心习书、抄书的生活状态:“余性懒散,久居人海,酬接稍繁,读书抚帖,率无恒课,颇用自疚。壬戌(1922)冬,以足疾杜门枯坐,晏息弥苦,心神无所寄托,因检吴刻《龚定庵词》手钞一过……”

当然,丰富的社会阅历也是形成自身艺术风格的主因。宋育德的书法没有其时大多数读书人写的馆阁体的那种谨小慎微之态,而有静穆而不乏灵动、雅致而不失开张、烂熟而不缺才情的正大气象。这已不是仅靠勤事临池就能达到的境界,而与书家的人格、品性等密切相关。1916年夏,他的同乡“辫帅”张勋在徐州策划复辟,电邀其北上共议大计,并许以重任,但他一笑而拒。无独有偶。1923年,直系军阀曹锟欲登总统宝座,大肆贿选,他愤然南归,闭门谢客,鬻字为生,文人风骨一览无余。

因此,我们今天欣赏宋育德的书画,其价值不仅凝结于笔墨形式的精妙,更深蕴于笔触之下流动的历史文脉。其楹联间涌动着学养积淀的才思泉涌,跋语中浸润着人情往来的世相百态,信札上镌刻着时代浪潮的激荡回响——当观者凝神于这些穿越时空的艺术载体时,便能真切触摸到历史脉搏的温热跳动。

(作者系中国书法家协会会员、中国文艺评论家协会会员、浙江金融书法家协会副主席)