满屋子的照片、证书、奖杯、奖章,是吴玉兴多年来慈善路的见证。

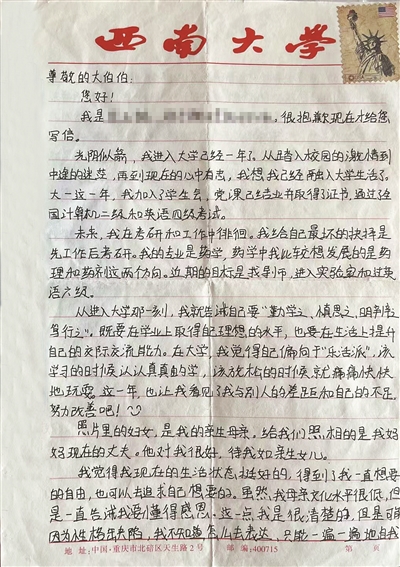

吴玉兴帮助过的孩子上大学后来信表示感谢,并汇报自己最近的学习生活情况。

记者 马梦妍

“老吴啊,哪里有人需要帮忙?”“阿兴哥,需要我们捐钱捐物还是提供志愿服务?”前脚,新一年的春风行动刚刚启动,后脚又接上了“3·5”学雷锋纪念日,这段时间,吴玉兴手机里的几个微信群,总是消息不断、十分忙碌。

随他一起长期坚持做公益的,有两批人。一批是以企业家为主的“爱心集结号”公益站成员,大多是像吴玉兴一样的个体经营户,有400余人。另一批则是杭州市见义勇为勇士志愿者先锋队——2012年,吴玉兴在平海路制服一名抢包男子,受到杭州市见义勇为基金会表彰,从此结识了一帮同样古道热肠的队友,发展至今,也有200余人了。

“当时见义勇为的奖金一共3000元,我自己又添了2000元,捐给了基金会,希望帮到更需要帮助的人。”就这样“不求回报地献爱心”,吴玉兴做了大半辈子,也早成为他生活的一部分。

吴玉兴还记得,2000年杭州发起“春风行动”时,他曾委托拱墅区个体私营企业协会向市春风办捐出1000元善款,因此成了首批参与者;加上多年来他在抗雪灾、汶川大地震等救灾活动和各类扶贫助学事业中捐出的爱心款,总金额已超过200万元。

吴玉兴多年来参与春风行动等公益事项的点点滴滴,曾分别于2014年11月7日和2015年11月2日,作为他参评“最美杭州人”的行善履历,刊登在《杭州日报》,也成了对他本人而言最珍贵的“认可”和鼓励。

实际上,吴玉兴捐款虽多,但并不是个“有钱人”。他的日常生活非常简朴,一个用旧了的布包缝缝补补接着用,不好名牌不抽烟,省下来的钱转头就捐,一年四季带着公益队伍省内省外不停忙活,也“成功”为自己挣来了个“傻阿兴”的名号。

他却不以为意,反而更加认真地研究起了做公益这件事。“光捐钱可不行,捐钱只能解决一时的困难;扶贫帮困最要紧的是帮助困难群体早日自立,这才是长久的出路。”吴玉兴举例说,自家的小店靠近杭钢南苑,2000年前后,杭钢、杭玻等老牌企业出现了一批下岗待业人员,他们也是“春风行动”的重点关怀群体之一。“当时杭州还没那么多外来务工人员,也没那么多岗位,他们的再就业比较困难,我就让他们跟着我学做生意,现在大家也都扎根杭州、买房买车了。”这些年,至少有20余位下岗工人及其家属,因为这位热心邻居的倾囊相授而受益。

从一个人默默付出,到一群人接力传递爱心,初心为何?其实,在化作春风温暖他人前,吴玉兴说自己也遇见过春风,“那就是改革开放的春风”——从1987年开始,吴玉兴就在半山一带经营小吃店,每天天不亮便要从余杭仁和的家里出发,辛苦之下生活也在蒸蒸日上;后来还开过花店、鞋店等,最终还是干回了餐饮业,生意也一直不错。

“我常常想,我们赶上了好时代,我要为这个社会做些什么。帮助别人时,我也会告诉他们,重要的是成为对社会有用的人。”于是,生意兴隆的同时,吴玉兴对身边困难群体的扶持帮助也从未间断,无论是带领队伍夏送清凉、冬送温暖,疫情期间助力复工复产,还是依托小店提供爱心早餐、爱心伞,都是他对“春风行动”一方有难八方支援精神的真诚传递。

如今,在吴玉兴的“爱心集结号”公益站的墙上,记满了多年来献爱心的点点滴滴,每张照片每封书信背后的故事,他都如数家珍,“你看这是我资助过的小女孩,现在她考上了好大学,有了稳定的工作,不久前还发来照片跟我报喜说结婚了。”一花独放不是春,万紫千红春满园,未来,公益站的故事还会继续。去年起,这里挂上了创业技能培训工作室的招牌,通过短视频分享和线下结对教学,62岁的老吴“触电”搞起了公益“网课”,准备把自己的杭帮菜技能也“捐”出来,以此助力共同富裕。“我这门手艺经营民宿农家乐用得着,于是我就想着尽我所能,让‘小店经济’的春风带旺城市的‘烟火气’。”他笑着说。