口述 朱素雅 整理 于佳

1993年9月,我来到位于富阳郊区的浙江省盲人学校报到,担任一年级班主任。当时,学校还叫浙江省盲童学校,从1989年开始招生。

来之前,校长说,你来了,给你分房子。等我来了,学校分给我一间宿舍。

我难受。不是没分到房子,而是为我的学生。世上怎么有这样的孩子,因为眼盲,他们的眼睛有的凹进去,有的凸出来……

刚来盲校的两个星期,我难受得吃不下饭。

浙江省盲校是寄宿制,我除了上课,要照料班里13名学生的生活。给13个孩子洗澡,他们像一串粽子排成一排,一个接着一个洗。还要带他们去校外的理发店理发,早上还要给孩子们梳头,给女生扎辫子。最难的是他们生病了,无论白天还是晚上,要带去看医生,打针、吃药、陪护。

我当时才24岁。我心里说,这个工作吃不消做。

但谁能想到,我在省盲校一做就是30多年。

“他一定是非常喜欢你这位新老师”

1992年,我从严州师范学校毕业,在富阳的一所小学教书。听说浙江省盲童学校招聘美工老师,虽然知道盲校肯定和普通学校不一样,我还是报考了。

开学前,学校送我去上海市盲童学校做职前培训。一周后正式报到上岗。

盲校实行九年义务教育和高中(职高、普高)教育一贯制的教育体系。对盲童来说,知识当然要学,但更要学会生存和生活,最好能有一技之长。

我给刚入校的一年级孩子当班主任,从走路、下楼梯,找到教室、找到自己的座位,到独自用餐、洗澡、洗衣服,甚至怎么剥开一颗糖,这些孩子都要努力去学,全靠触觉和听觉。

吃香蕉不会剥皮,流鼻涕时就往衣服上蹭,吃饭弄得桌上、脸蛋上到处都是,我一边要照顾好他们,一边还要给自己打气。

这些孩子一开始和我不亲,直到发生了这么一件事。

有个学生除了全盲,还有严重的孤独症谱系障碍,控制不住的时候他会打人,用头撞墙。没办法,他的妈妈只能在校陪读。那天下课,他突然走过来,很亲昵地靠着我,我第一次感到被学生这么信任。

我一边和他聊天,问他喜欢食堂的哪道菜,想不想家里的爷爷奶奶,一边表扬他,哼唱他喜欢的儿歌。

过了很久,他妈妈走过来,含着眼泪跟我说,“朱老师!你站了一个多钟头了,腰痛不痛?这孩子多沉啊!”

过后,他妈妈悄悄告诉我,这孩子除了睡觉,很少会安静这么久,“他一定是非常非常喜欢你这位新老师!”

“这些孩子不容易,你也不容易”

省盲校有一个民乐队,蛮有名气。

一次,我带着盲童民乐队去富阳电影院门口义演,碰见来看电影的几位老乡。老乡回家告诉我爸妈,“你们家小囡带着一帮‘小瞎子’在拉二胡讨饭。”

我家住在富春江对岸,那时候打电话不方便,第二天一早,我爸妈就坐第一班轮船到富阳城里来看我。

我妈见到我就说,“四个儿女里,你读书最多,主意最大,现在听人说你带着盲孩子在要钱。”

我和爸妈解释,“你们误会了。这些学生是义演,不是要钱,我们出门演出是回馈社会,学校包了大巴车接送的。如果不信,就去找我们校长。”

我爸妈在盲校里待了半天,看到盲学生热情地喊我“朱老师”,他们很诧异,悄悄问我,“这些孩子怎么知道你就是他们的朱老师?”

“他们认得我的声音,知道朱老师爱他们。我们是好朋友!”我答道。

我妈说,“这些孩子不容易,你也不容易!”

从这以后,我妈时不时让人捎带东西来,有时是亲戚家小孩的旧衣服,她洗干净攒起来;有时是邻居家小孩的鞋子,她洗干净晒好;有时是好多袋糖果。

1994年,我结婚了。我哥姐劝我,找机会调出盲校,“等你以后怀孕了,每天面对这些残障学生,万一生个小孩也是残障怎么办?”

我知道他们是为我好,但我还是回答,“盲校有这么多老师,你们的担心没科学依据。而且我喜欢盲校,这些孩子更需要我。”

我终于知道我的盲孩子们是多么的不容易

2002年2月,校长推荐我参加“全国盲童学前教育”首批培训。当时咱们国家视障儿童的学前教育,只有零星几所学校在做。

我对校长说,“我一届届地把学生从小学带上去,刚积累了点经验,为什么又要我去搞盲童学前教育?”

校长说,这是海伦·凯勒的母校——美国柏金斯盲校和中国教育科学研究院合作的国家级课题,意义重大。“我们要帮助孩子,就要更早介入盲童的教育,小学一年级开始太迟了。”

首批培训要三年,只有北京、上海、成都、广州、青岛和浙江的6所盲校参加。校长答应我,等我把学前项目搞起来,可以再回到小学部。

到了广州市盲人学校后,每个学员发了一个全封闭眼罩。戴上眼罩,什么也看不见。那半天里就这样听课、吃饭,上下楼都靠自己摸索。

那是我这辈子吃过最难的一顿饭。盒饭到了手里,我不知道是什么菜,吃到嘴里味觉好像丧失了,嗅觉也没有了,心里很恐惧。

我勉强吃了几口,忍不住都吐在饭盒里。

我平时是个爱干净的人,但是那天就特别难受。后面我才知道,那天盒饭里的菜是韭黄炒鸡蛋,这个菜我平时是很喜欢吃的。

那是我当了近十年的盲校教师后,第一次真正体验完全看不见的滋味。那一下子,我的责任心就上来了,我终于知道我的盲孩子们是多么的不容易,也知道未来我的重任了。

“看得见的人不一定有办法,看不见的人不一定没办法”

培训回来后,省盲校又招了一名保育员,两个老师加一个保育员,一切从零开始,浙江省视障儿童的学前教育就这样搞起来了。

我和校长说,我有一个要求。校长答,你提什么要求都行,只要你肯去做。我说,招进来的学前学生不收保育费,要和九年制义务教育一样。

试想家里有一个这样的孩子,钱肯定都花在医疗上,盲校的学生家庭条件大都不好。以前我用自己工资补贴这些孩子,比如看病就医,日常生活用品、零食,理发、洗澡,包括五六年级女孩子来例假用的卫生巾,都是我负责的。

我女儿当时在读公办幼儿园,保育费一学期要2000多元。我想,有的盲童家庭可能真的拿不出这2000元。

校长带着这个要求去省教育厅审批。领导说,是不是就一个班?这一个班,我们浙江养得起!

从那以后,浙江省盲校所有的学前孩子都不收保育费和住宿费,只收一日三餐的伙食费,一天是10元,后来调到13元。

过了几年,我听说有爱心单位来盲校助学,就去和新任校长要钱。我说,一学期给每个学前孩子1000元,伙食费也可以解决了。

新校长说,助学款不多,要所有学年段分,你就知道管你的孩子。我说,我的孩子都叫我“朱妈妈”,我管着他们,这不是每个妈妈都该做的吗?

校长答应了。家长们很感动,“我们孩子来盲校上学,一分钱都不出,还能领伙食费!”

我说,“这是学校和社会给的福利,要感恩!我也要对你们提要求,虽然孩子是在学校了,你们家长也放心了,但至少每个星期要给孩子打一个电话,每隔一个月要来看一看孩子。亲子教育始终是最好的教育。”

我带盲孩子一个一个地认识水果。家长问,他们什么都看不见,你说苹果是红色的,橘子是金黄色的,这有什么意义?

我回答,当然有意义。明眼孩子知道的,视障孩子也得知道。只有不再把这些孩子当成弱势群体,他们才会真的勇敢、坚强与自信。

我问一个盲孩子,“你为什么那么喜欢蓝色?玩积木也挑蓝色的,蘑菇钉也要蓝色的。”

这个孩子回答:“因为朱老师您告诉我们,天空是蓝色的,大海是蓝色的。我最喜欢大海了!”

我带他们的时候,从不避讳“看见”这个词。打招呼时,我会说,“我看见你了。”我们会在课前一起说,“看不见,没关系!看得见的人不一定有办法,看不见的人不一定没办法,我们一起想办法!”

“朱老师!原来西瓜是长在地里的”

盲童的学前教育以游戏活动为主,包括谈话、数学、科学、社会、语言、定向行走、触摸训练、户外活动、生活整理等。我带着我们的学前教育老师,通过一次次课程的修改与实践,创建了成熟的盲童学前课程体系和教育教学康复课程。

浙江盲校的学前教育也从一个班变成两个班,从一年制跨入两年制。

从做中学,从学中做,这是我的“生活化课程”的精髓。

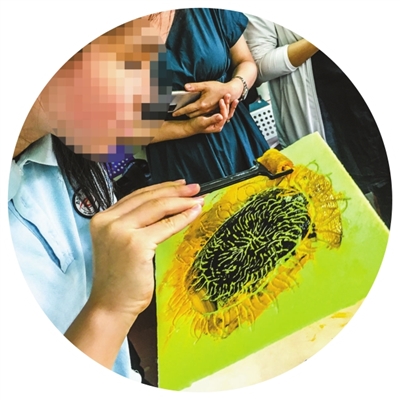

一次,有位小朋友的妈妈寄来了橘子,可橘子圆滚滚的,盲孩子抓不住。我就设计了一堂橘子课。

以前老校区里有果园。我会带着我们班的孩子去橘树下,闻一闻橘子的味道,再动手去摸去摘,看看谁能自己找到橘子并摘下来,然后自己剥橘子皮,并剥得干干净净,然后一瓣瓣地吃,感受橘子酸酸甜甜的味道。

这种亲身体验、全程参与的活动,孩子们可开心了。有陪读家长在旁边看着,忍不住过来帮忙。孩子会说,“老师说了,让我自己来,不要剥夺我的动手能力。”

有一次,我买了一个西瓜给孩子们吃。在大家一起分享时,我随口问了一句:西瓜是长在哪里的?

有孩子说:“是和橘子一样长在树上吗?”我马上问:“西瓜比橘子重这么多,如果长在树上掉下来怎么办?”

孩子们呆住了。

我听了又开心又心酸。一方面说明他们对橘子课的记忆很深刻,另一方面我觉得必须找到一块西瓜地,让孩子们去摸一摸长在地里的西瓜。

当时已经快秋天了。我开着车,在富阳到处寻找西瓜地。总算找到一个大棚,我和种西瓜的老板商量:能让盲孩子来摸摸西瓜吗?

老板立马同意了。

我和学校领导申请用车,校车把我们送到西瓜田。在田埂上,我在前面,引导着排成一排摸索着走的孩子们。他们不仅不害怕,还很开心,欢喜地去摸西瓜叶子是什么样的,西瓜藤是什么样的,一起合力去摘西瓜,争先恐后地去抱西瓜。有的孩子摸到了泥土,摸到了藤上的大西瓜,哈哈大笑起来,“朱老师!原来西瓜是长在地上的!”孩子们说。

我和老板说,“我买几个西瓜回去。”老板说:“不用付钱,这些孩子这么努力,我送你们一个西瓜!”

我们带着西瓜回到学校。我和孩子们说,这西瓜是老板送我们的,不是因为我们眼盲,而是因为我们很努力。

通过触摸,孩子们知道了西瓜像一个球,圆圆的。吃西瓜时,从正中间切一刀,西瓜就变成了半个球。

大家拿着小脸盆,捧着自己摘回来的西瓜,开心地吃起来,真甜!

教育好一个残障孩子就是拯救了一个家庭

2005年,美国柏金斯盲校来我们学校考评,给予了极大的肯定。我被聘为“盲童学前教育师资培训的Mentor(英文:导师)”,当时国内仅有5人。

在接受了美国专家和中国教育研究院老师9年的培训后,我成为国内盲童学前教育的领头雁,帮扶过许多省市兄弟盲校创办盲童学前教育,同时培养了30多名视障教育新教师。

孩子正式进入盲校学习前,我会竭尽所能给他们的父母传递力量和专业的知识技能,比如给视障孩子做科学评估、帮他们就近入学、联系残联、改造家庭无障碍设施等。

自从创办了盲童学前教育,浙江省4-6岁的视障孩子能在我们学校就读,但4岁以下的视障幼儿教育教养还是一片空白。我承担起了“浙江省0-4岁视障幼儿的教育康复及家长的辅导培训”,帮助低幼视障儿童的家长学会科学养育。比如,你的孩子会用筷子独立就餐吗?能用单手手指正确表示数字1-10吗?会拉拉链吗?能分辨物体的粗糙或光滑吗?

我邀请视障孩子的家长来学校,让他们戴上眼罩,体验孩子如何学习定向行走。家长们走得跌跌撞撞,摘下眼罩后大哭,“我再也不会说我的孩子没用了,他比我想象的还不容易。”

这些家长又把我介绍给了更多视障幼儿的家长,一传十,十传百,我不光在学校带着一个班,还在线上带着低龄段的视障孩子及家长班。一年又一年,这项义务为浙江省0-4岁视障幼儿的教育康复及家长的辅导培训工作,我一干就是20多年。

目前,我的中班有9名视障孩子。我带着孩子们去盲校的小学班级体验,去盲文图书馆感受、摸盲文的凸点。一级台阶再一级台阶,我带他们继续往上走,去陶艺教室,去琴房,去小乐队……让孩子们有继续上学的憧憬,知道“只要我努力,我长大了就能在社会上立足”。

2024年,我被评为“杭州好人”。我当年读师范时的同学发短信来祝贺,“素雅,你是一个好老师!”当我身披红色绶带站在颁奖舞台上时,那一刻首先想到的,还是我的盲孩子们。作为一个盲校教师,我始终能感受到,教育是改变残疾人命运最基本、最重要的途径,教育好一个残障孩子就是拯救了一个家庭。

太多盲孩子是我看着长大的。长大后,他们有的当了老板,有的成家生下了健康的小孩,但依然都亲切地叫我“朱老师”。

盲童,是不幸的。但生命,永远是有机会的。寒来暑往,他们总会长大,我希望他们以自信的笑容与盲校告别,走向生活这个更大的舞台。我能做的,就是把掌声送给他们——

孩子,你是最棒的!你们不能看见世界,老师想让世界看见你们!