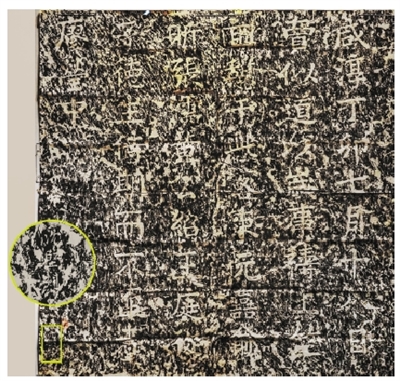

西泠印社百年前旧拓:飞来峰龙泓洞南宋贾似道题刻(左下圆框为“沈坚刻”三字放大图)。浙江省博物馆藏

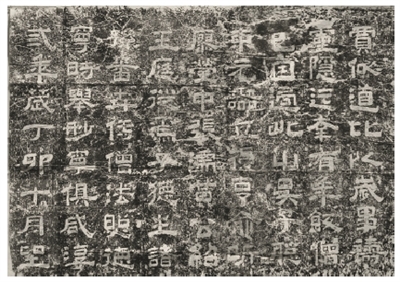

西泠印社百年前旧拓:三生石南宋贾似道等题刻。浙江省博物馆 藏

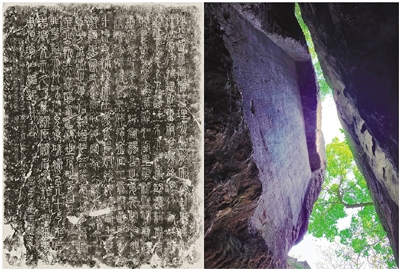

飞来峰元代周伯琦理公岩题记(左为拓片)

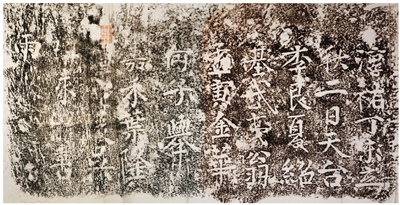

西泠印社百年前旧拓:三生石南宋李艮等题名。浙江省博物馆 藏

飞来峰龙泓洞南宋贾似道题刻。郭卫 摄

飞来峰龙泓洞口清钱泳摹刻的北宋黄庭坚手迹。郭卫 摄

姜青青

写完上一篇飞来峰摩崖纪事之《鹫岭望海潮》(刊于2025年2月14日杭州日报《城纪》版)当晚,就收到好友发来的照片,说有一位“摩友”刚在飞来峰玉乳洞发现北宋两浙转运使孙何的摩崖题名,柳永吟咏杭州的名作《望海潮》正是因他而写的。

但这处题刻至今未见任何记载,其发现意义自然不同凡响。细看照片,在一片青灰色岩壁上,隐现“孙何游”三个端楷字迹——“钱塘自古繁华”就刻在这里,就在眼前。

为何千百年来无人察觉?若非电光在此侧射投影出笔画刻痕,谁知道这里还有字迹?让人感叹:奇遇《望海潮》,三生有幸!

考生的《喜雨亭记》

从灵隐“咫尺西天”照壁向南往上中下三天竺而行,不多远就是下天竺法镜寺。寺院西侧莲花峰下的一片茶园尽头,有一天然巨石平台,称“翻经台”,相传是谢灵运改编《涅槃经》之处。近旁兀立着一丛太湖石似的天然青石,这就是有名的“三生石”,典出唐人传奇洛阳文士李源和僧人圆泽那段“三生践约”的故事。

元代赵筼翁等人至正六年(1346)来此访石题名时,才第一次有了“三生石”的名称。所以在宋人眼里还没“三生石”概念,但这并不妨碍文人雅士对它的青眼有加,以石作纸,题刻甚多。

高宗绍兴十二年(1142)是礼部三年一次的会试(也称“春闱”)之年,考场设在了天竺寺(即今法镜寺)。举子们考完经义、论策等题目后离场散去,考官们意犹未尽,结伴就近踏青游春,访幽探古。临到“翻经台”见这处丛石,兴之所至,将一行21人的名字题刻在了石壁上。

这些考官无不曾经科举沧海、人生浮沉,像徽宗宣和六年(1124)殿试榜眼、时任秘书省秘书郎的周执羔,当年白衣进京赶考的艰辛犹在眼前。于是他们在落款年份后又写下了“同校艺春闱”五字,今日执牛耳的各位相聚一堂,考校天下英才,一番感慨都抒发在了这里。

考官如此,考生也有所怀,而且那境界别具一格。理宗淳祐七年(1247)立秋后二日,天台李艮、夏绍基,武夷翁孟寅,金华何子举,嘉禾(今浙江嘉兴)叶隆礼,宛陵(今安徽宣城)吴琪等六名新科进士,一同来此游山。不知道这年的会试是否也放在了天竺寺,但这六人此时已经会试突围,殿试唱名,今天来到“翻经台”,或有感于前面绍兴考官的题刻,便在近旁石壁上续写了自己的名贯。

他们以楷书入石,笔画规整,尚有一点科场落笔时的用心,但字形结体上已有“二王”行书的韵致,写来流畅潇洒,而精到的刻工又完美再现了书写时的尚意之趣,在行笔的轻松随意中透露出一朝折桂的快意。

但这处题名的着眼处,却在收尾的“喜雨”二字。这话怎讲?史载淳祐以来,杭州迭遭旱灾,这年更是百年未遇的大旱,朝廷三五月间的两次祈雨都无应验。城内除了吴山脚下的大井(今大井巷“钱塘第一井”),诸井干涸见底,西湖也是湖底干裂,人可步行其上。更危急的是城外运河断流,粮船不通,合城百姓困苦不堪。而苦夏久旱之后,忽见这泼天的甘霖从天而降,还有什么能比得上这一刻的心花怒放?

苏轼初官扶风(在今陕西),有《喜雨亭记》,写当地大旱时得三日大雨:“今天不遗斯民,始旱而赐之以雨,使吾与二三子得相与优游以乐于此亭者,皆雨之赐也。”如今这六人方得功名,难有新亭可记,但忧天下之忧,乐天下之乐的怀想并不逊色半分。品味这片石上的“喜雨”二字,不仅有于此相与优游之喜,有苦尽甘来的登科之喜,更是一语道尽天下大快人心事,如见苏轼笔下的“官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭于野,忧者以喜,病者以愈”的喜庆场面。这数行字不也当得一篇《喜雨亭记》?

纵使岁月如刀,字已斑驳,依然可见那些灵魂的喜形于色。

吴循州,贾循州,十五年间一转头

淳祐七年(1247)主持进士考试的官员是端明殿学士吴潜。他是一等一的学霸,宁宗嘉定十年(1217),23岁的他已状元及第。不但学问好,为人为政也值得称道,在理宗朝曾两度为相。

吴潜在京城临安没有留下什么旅痕,他的两个儿子吴璞和吴琳却很喜欢在西湖山水间探胜寻幽。近年来在葛岭北麓黄龙洞原址的洞口西壁上,就发现了这哥俩在淳祐十二年(1252)孟夏“到此一游”的摩崖题名。

而在这年的仲春二月,吴家兄弟也曾偕友游赏“翻经台”,并留下了摩崖题刻:“淳祐壬子(1252)春仲之九日,吴璞、吴琳重来,偕行薛可久。”这方题刻继承了唐楷书风,写刻俱佳,结字紧凑,中宫收紧,具有典型的“欧体”特征。两兄弟中吴琳擅长书法,人称“书法奇逸”,这题名多半是他的手笔。在这处题刻旁还有一方题刻写道:“金陵吴璞、吴琳,眉山袁炎焱,宛陵李云龙,淳祐庚戌(1250)上元偕来。”可见两年前吴氏兄弟已有到访,这次故地重游,所以说是“重来”。

这些题刻本来不消说太多,但因为一个人的出现,却变得说来话长了。谁啊?贾似道!一个南宋末年只手遮天的人物。

吴璞等人题名“翻经台”过后十五年的度宗咸淳三年(1267)十月,当朝太师、魏国公贾似道也来了。他以宰相身份代表朝廷在灵隐寺祈福、施斋,完成“岁事”后上飞来峰转悠了一圈,下山后就到了“翻经台”。

他这番出行的排场煞是好看,有廖莹中等一帮亲信门客的左右相随,有儿子孙子的前后侍从,还有一众僧人的殷勤导引。更亮眼的是他在此营造了一龛硕大的摩崖题刻,讲述了他的这次灵竺之行。题刻书法采用唐隶风格,取字方正,用笔圆厚,平画宽结,雍容饱满,被后人视作“南宋隶书之佳者”。

这龛题刻的字径跟前述吴璞等人留下的两方摩崖题名大小相仿,都在11厘米左右,其纵横140厘米×100厘米的块头,却大大盖过了二吴题刻。不知道贾似道是否有意要和吴家子弟摆谱比高低,但这其中确有“不是冤家不聚头”的来由,一段家国兴亡史为它们作了注脚——

开庆元年(1259),蒙古大汗蒙哥在猛攻四川合川钓鱼山(今重庆钓鱼城)时突然重伤而逝,导致蒙古军全线撤退,南宋岌岌可危的长江防线的压力陡然卸去。宋廷论功行赏,重点封赏了这场战役的总指挥吴潜,以及镇守鄂州、挡住忽必烈蒙古军进攻的贾似道。然而,贾似道却因为此战差一点命丧疆场而记恨吴潜,必欲除之而后快。

在贾似道的一手策动下,朝中不断有人出来弹劾吴潜,甚至声称社会上有童谣说:“大蜈蚣,小蜈蚣,尽是人间业毒虫。夤缘攀附有百尺,若使飞天能食龙。”影射吴潜及其亲属是世上一切罪恶的源头,吴家势力一旦听其坐大,将会危及官家性命。这没来由的一个谐音梗便罢去了吴潜的相位,“小蜈蚣”嫌疑人,时任吏部尚书的吴璞也遭罢黜。景定元年(1260),吴潜被流放到岭南循州(今广东惠州),两年后被贾似道指使人毒死在循州。

但贾似道好景也不长,恭帝德祐元年(1275),他因兵败澛港(今安徽芜湖),也被贬往循州。行至漳州木棉庵,被监押使臣郑虎臣所杀。此时,相距吴潜被贬循州堪堪十五年。这次,民间真有说法传来:

去年秋,今年秋,湖上人家乐复忧。西湖依旧流。

吴循州,贾循州,十五年间一转头。人生放下休。

这首调寄《长相思》的词曲以回环复沓的表现手法,道出了前后十五年之事的戏剧性巧合,并对贾似道这个被赐第葛岭的“湖上人家”予以了辛辣嘲讽。幽魂随主也有贤佞之别,三生石畔这处摩崖题记刻下了一个专权误国、又沾沾自喜的魂灵,定格了政局人事“十五年间一转头”中的一个瞬间。

雕刻“精魂”的人

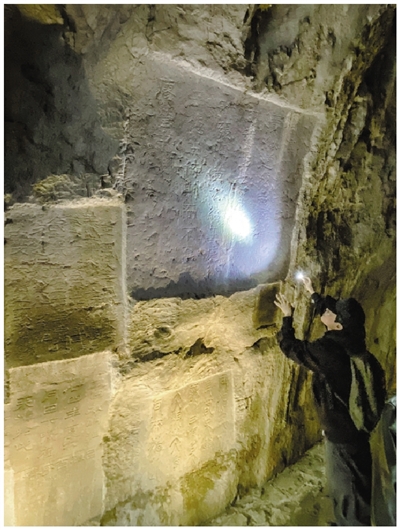

在“翻经台”题刻之前的七月十八日,贾似道也有一次威仪十足的灵竺行,是以宰相身份代表国家赴上天竺寺祈祷国泰民安。回程中,一行人在飞来峰龙泓洞小憩片刻,这便有了贾似道施展风雅的时候。

他以楷书入笔写下一段题名,让人刻在洞壁之上。这是贾似道传世题刻的罕见之作,“颜体”的书法颇具法度,精善遒劲,结字紧凑,布白稳健。书写内容上的时间、地点、人物、缘由、经过等要素一一具备,要而不繁。有意思的是,句末“期而不至者廖莹中”,将“旷课”这次隆重祈礼的人也作了点名。这是贾似道题名的一贯风格,参与人莅临或爽约,无不具明,以见一事的本末原委。

其实,廖莹中的“旷课”有其“正当理由”。虽为门客,他与贾似道却有一种政治和文艺上的伙伴关系。在朝他要决议大小朝政,因为贾相三日才上一天班;居家又要替贾相收藏书画、刊刻经典、摹刻名帖,所以他的“期而不至”并不意外。

因为要刻帖刻书,廖莹中网罗了一批身怀绝技的刻字匠,比如翻刻定武本《兰亭序》的王用和,参与镂刻“无上神品”韩柳二先生文集的王垚,都是出手即极品的顶尖名匠。在贾似道龙泓洞题名的左下角落,有三个极易被忽略的小字“沈坚刻”,这名刻工多半就是廖莹中的安排。这三字极不起眼,却是飞来峰现存最早的字匠题名。飞来峰现存330多处摩崖题刻,出自无数个像“沈坚”这样的工匠之手。这是一群以匠心传写书法精妙的高手,没有他们的砥砺雕琢,哪有这些穿越千百年的传神之笔?

唐宋之际,多少偕友、携家、侍亲的文人雅士在飞来峰摩崖题名,罕有对刻工记上一笔的。故而就龙泓洞这处摩崖题刻来讲,贾似道书法固然不可因人而废,他和廖莹中为讨生活的工匠所做的这件小事,也当以善事称道。

而从“沈坚”开始,字匠名字屡登大雅之堂。如冷泉溪南的元代摩崖题刻“大元国杭州佛国山石像赞”,落款有“武林钱永昌刊”,字体大小相同,连刻工籍贯也镌刻上石。明代刻工“陶承教”则登上了理公塔第三层,与程理书写的《金刚经》题刻同在。玉乳洞一则明代题名写道:“长洲谢时臣、刘商、姚栋到”,其中的刘商是当时苏州刻工,与书画家谢时臣“同游”飞来峰,平等身份已非往昔亦步亦趋打下手的工匠可比。

更扬眉吐气的是,万历十九年(1591)春天,自号“西来居士”的钱姓游客在玉乳洞题刻说:“偕友章藻、吕天相,啸傲此窟。”这位苏州章藻也是明代著名刻工,曾被文徵明、王世贞等名家誉为当世刻工第一高手,他和友人留在飞来峰的题刻,还能让人见到这些性情中人的沧海一声笑。

“息羽听经”成正果

清咸丰三年(1853)六月,浙派篆刻“西泠八家”之一的钱松与好友胡震来到飞来峰下,在几个溶洞之间来来回回、进进出出,仔细搜寻着每一个角落。

找啥呢?原来,元至正十六年(1356),元代书法家、文学家周伯琦(字伯温)曾在理公岩附近留下一龛篆书题记。但是很奇怪,这龛长达两百多字的题刻此后竟然不为人所知。直到近两百年后的明嘉靖十七年(1538),郎瑛、叶彬等人才又发现这龛题记。尽管他俩在周记旁刻下了两段题跋,可是这以后,这处题记再次隐身不见了,当年周伯琦曾在“三生石”题名中提到自己篆书理公岩题记这事,但似乎无人知晓这龛题刻是否还在。

钱松和胡震就是想让这位元代书法家的题刻重见天日。然而,这天一无所获。七天以后,两人心有不甘,再次寻上山来。穿过青林洞理公岩的一处仅容人侧身而过的狭窄岩缝,进入极短的一处甬道,这里上次也曾到过,未见有字。可是这天蓦然回首,在头顶一线阳光的斜照下,一龛纵横达152厘米×207厘米、每个字径都在11厘米大小的摩崖题刻,赫然眼前,因为近在咫尺,倍觉它的巨大。仔细看,平整的崖壁上镌刻着一水的篆字,不但清晰,而且完整,落款大书“周伯琦伯温记并书”!

再见500年前的杰作,两人喜出望外,随即在附近岩壁上,钱松用他拿手的汉隶书体,刀笔并用,题刻了一段访获题记。而胡震则在那条岩缝的入口处,写刻了一条“导游词”:“元周伯琦摩厓,入壁五步”,生怕后人再次错失了这处元人名作。

书家自提刻刀,刻工即是书家。可见飞来峰摩崖题刻到了清代,风气又变。

还在乾隆二十四年(1759)冬日,“西泠八家”之一的黄易和钱王后裔钱泳偕行飞来峰,两人都是精研金石、精擅刻石的学者名家,但黄易把两人在龙泓洞题名的写刻机会让给了钱泳,由此留下了一品取法汉隶、淳古精雅、神完气足的摩崖佳刻。不到一年,钱泳再游飞来峰,有感于龙泓洞一线天的山岩嵌空,玲珑有致,像极黄庭坚《题永州淡山岩诗》中“岩中清磬僧定起,洞口绿树仙家春”所描写的景象,便再次操刀,在龙泓洞口岩壁上,以黄字原拓书迹上石,那笔画瘦劲、骨力遒健,中宫内敛、长枪大戟的书风,与黄庭坚字迹惟妙惟肖。此后,越来越多的书法家、篆刻家和金石学家到访飞来峰,不但观书法,还要见刀法。

篆刻名家徐三庚在同治十三年(1874)九月三日留下的龙泓洞题名,镌刻28字,却只有一掌大小,人们从此经过,稍不留意,便会失之交臂。可就是这方寸之地,令人惊讶地记载了他曾“至此数十次”!这位来自上虞的篆刻家的刻章人见人爱,风靡一时,但可能没有人会注意到,他曾一遍又一遍地像是朝圣似的身临飞来峰。前辈书法家曹抡选留在龙泓洞口的题刻“息羽听经”他应该见过,对他而言这里确实适宜停息悟道,仰观摩崖石刻之盛,俯察撇捺勾画之妙,能与隔空千百年来知名的和无名的有趣灵魂对话、细语,神交、共赏,夫复何求?

篆刻家吴隐和叶铭初来飞来峰,是在光绪十三年(1887)七月中的一天,他们在青林洞和龙泓洞各选一处石壁,题名而去。1912年,吴隐、叶铭和吴昌硕等人同来龙泓洞,并摩崖题名。而在此前后,当吴隐、叶铭和丁仁、王福庵四人一起同观青林洞“卢舍那佛会”造像,并在造像边旁的苏颂、林希、杨景略等一众宋人题名后留下题刻时,一代名社西泠印社已崭露头角。