杭州石屋洞:苏轼等人《石屋洞题名》,右为清代拓本,左为当代据明人补刻本重刻字迹。郭炜 摄

南宋重刻苏轼《表忠观碑》残碑2石4面拓本。杭州钱王祠 藏

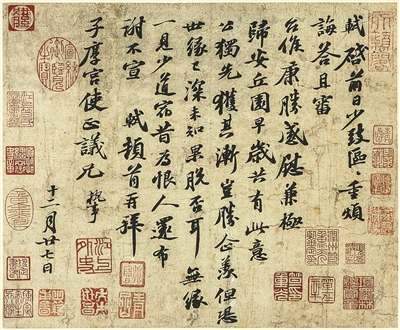

苏轼元祐元年(1086)《致子厚宫使正议尺牍》也称《归安丘园帖》。台北故宫博物院 藏

南宋重刻苏轼《表忠观碑》碎石,残存4块8面。杭州钱王祠 藏

苏轼(画像)

姜青青

“意造大观——宋代书法及影响特展”今秋在浙江美术馆开幕,立即成为杭城的一大热门文化事件。排着长长的队伍“蜗行”观展,我忽然发现,这里每一件展品的背后应该都有其创作、品鉴和流传等方面的精彩故事,然而却因为历史文献的稀缺、古今文化的差异、主观认知的局限,我们目力所及可能只看见了其表象,它的内涵、背景、身世、交集、命运等更深层面的丰富信息,一时三刻恐怕是看不见的。

很想看见“意造大观”背后那些看不见的“大观”,于是我尽可能地开阔自己的眼界,努力钩沉、捕捉和再现那些仅存残纸片石、蛛丝马迹的历史真相,企望再有“大观”的看见,从而真切感知历史文化对杭州的意义。

苏轼最得意的书法作品

这次“意造大观”展陈了9件苏轼书迹。这其中哪一件是他的得意之作?答案是杭州钱王祠的《表忠观碑》。

一堵大墙,悬挂着四大块镜框装裱的《表忠观碑》拓本,就像洞开了四扇满是书艺风景的窗户。观者看见它,又像是书法初学者遇见了标准字帖,左右端详,一脸的惊讶、倾慕之色,又无比崇拜地轻声赞叹。确实,这篇碑文在创作上完美地结合了叙述、议论和抒情的手法,堪称写作范文。而从书法艺术上看,这大书楷体亦柳亦颜、精雅端严、遒美劲健、气韵贯连,点画撇捺无一不取法唐楷,却又蓄含苏轼自己圆润丰腴、俊逸潇洒的行书笔意,展现出一种既出于唐人楷法,又不拘于唐人楷法的创意。清人钱大昕说,这是“坡公最用意之作”,当代学者也将其视作中年苏轼大楷碑版的代表作之一。

“我书意造本无法,点画信手烦推求。”这次“意造大观”的展名即出自苏轼的这句诗。然而,你可千万别被苏轼这话给诳了,还以为宋人书法真是随手抹来的涂鸦。原是苏轼看到有位善写行草的石苍舒,号称“得草圣(怀素)三昧”,便写诗嘲讽他,诗中也自嘲写字不讲章法。其实,宋人书法的“尚意”是在学习唐人“尚法”、兼容晋人“尚韵”而形成的一代书风。就苏轼书法而言,黄庭坚说得最恰当:“东坡道人少日学兰亭……中岁喜学颜鲁公(颜真卿)、杨风子(五代杨凝式)书,其合处不减李北海(唐人李邕)。至于笔圆而韵胜,挟以文章妙天下,忠义贯日月之气,本朝善书自当推为第一。”真正的“意造”,除了必须的书法功底之外,还得人品和文章加持。

苏轼四十三岁为吴越国钱氏宗祠表忠观写字、立碑,时在神宗元丰元年(1078)八月,时任徐州知州。但这事原非他的创意。熙宁十年(1077),曾任参知政事(相当于副宰相)的赵抃因为谏阻王安石变法不成,便自请外放任职,第二次来杭州任知州(相当于市长)。赵抃在杭州有感于吴越钱王的功德,便奏请朝廷以杭州龙山(今玉皇山)南麓的废祠“妙因院”改建为钱氏宗祠,得到神宗的准许,并赐名“表忠观”。

可是,正在徐州的苏轼,为何会来写杭州的表忠观碑文?这主要是赵抃反对新法的政治立场与苏轼一致,他的人品也是苏轼的榜样。还有就是苏轼的恩师欧阳修是赵抃的老友,加上苏轼也曾任杭州通判(相当于副市长),让文章和书法都是出类拔萃的他来写刻碑文,是不二之选。

王安石后来看到这篇碑文时,一旁有人鸡蛋里挑骨头,说该文明里彰显忠臣,却暗中指斥变法。但他未予理睬,而是由衷钦佩这文章写得超级棒,认为堪比《史记》写的“三王世家”,“可谓奇矣!”

苏轼自己则对《表忠观碑》的书法很是满意。哲宗绍圣二年(1095),此时距《表忠观碑》竣事也已过去了十七年,年已六十谪居惠州(今属广东)的苏轼给他表兄、也是姐夫的程之才(字正辅)写了封信:

蒙惠冠簪,甚奇!即日服之,但衰朽不称尔。全面极佳,感怍之至!岑茶已领。杭人送到《表忠观碑》,装背作五大轴,辄送上。老兄请挂之高堂素壁,时一睨之,如与老弟相见也。附顾君的信,封角草草。不讶!不讶!升卿之问,已答之矣。已白顾君其详。轼再拜。

表兄捎给他的是新款冠帽、发簪,上佳麦面、岑茶,苏轼则以杭州有人刚送到的装裱成五大轴的《表忠观碑》拓本相赠,还嘱咐道,老兄您最好挂在自家高堂的白壁上,随时一瞥,就有跟我相见的感觉哦。苏轼赠以《表忠观碑》拓本,让对方见字如面,很自信,好得意,有没有显摆的嫌疑?

表面上看,两人礼尚往来,仿佛“美人赠我锦绣段,何以报之青玉案”,但苏轼这时正身处生死存亡的凶险境地。

当年苏轼的姐姐八娘嫁给程之才后,公婆不待见,十八岁就含恨而死。苏家由此与程家断绝关系。苏轼贬谪惠州时,时任宰相任命支持变法的程之才为广南东路提刑,欲借程之才之手置苏轼于死地。不承想,程之才、苏轼二人经过四十多年的岁月磨难,尽释前嫌,重拾亲情,两人一起游山玩水,酬唱往来,不亦乐乎。这出“借刀杀人”之计就此流产。

《表忠观碑》算是在苏轼化解危难时有了一次漂亮的“助攻”。

苏轼的命落在了先他到杭州的“猛人”手里

那位想要“借刀杀人”的宰相是谁?

且看:2015年11月12日的杭州,阴。金石爱好者奚珣强一身登山装束,攀上了飞来峰西侧的莲花峰。峰顶有一处自然风化开裂的巨石,开散状如莲花。这些年来,奚珣强在西湖群山间发现多处不为人知的古代摩崖石刻,此刻他在莲花峰山顶东北石壁上,又发现了一处石刻痕迹。但因为风化严重,字迹剥蚀,现场可辨的字寥寥无几。

三年后的2018年9月9日,又见阴天,奚珣强再登莲花峰。经搜寻发现,在上次看见的石刻侧边还隐藏着一块跌落的石头,上面有字,且字迹可读。奚珣强后来跟我说,发现这两处题刻时,并没有多兴奋,因为这两处石刻史无记载,闻所未闻,起初并不确定这些字与哪些人物相关;到这年年底,奚珣强做了大量案头工作,两相比较,翻检文献,像破案似的,终于考释出其中字迹,当确定其中的“建安子厚”就是章惇时,激动啊!

这两处题名的写刻时间在同一天。第一次发现的题名涉及五人,释文右起:“安陆郑獬毅夫、晋昌唐诏彦范、平原鞠真卿□济、建安章惇子厚、南舒汪辅之正夫,熙宁三年(1070)正月壬子游灵隐、天竺,上翻经台,遂至莲花峰。”

第二次发现的题名涉及三人,释文左起:“安陆毅夫、建安子厚、南舒正夫,壬子同游。”

那么,这个章惇为什么让人激动?

题名中的第一人郑獬,字毅夫,这是个牛人,仁宗皇祐五年(1053)的状元,熙宁三年正在知杭州任上。但这里要抓重点的是章惇,字子厚,福建建宁人,他比郑獬更厉害,北宋政坛上的猛人。王安石变法时,章惇是变法“新党”的核心人物之一。哲宗元祐八年(1093)章惇拜相,强势重启一度被废的新法,并对反对变法的“旧党”毫不留情大加贬斥。这其中,他与苏轼之间便有了一段你死我活的“恩仇记”。

苏轼在朝因诟病新法而不容于王安石,熙宁四年(1071)出任杭州通判。“意造大观”特展上有一件苏轼等人在熙宁六年(1073)游览西湖南山时留下的《石屋洞题名》:“陈襄、苏颂、孙奕、黄颢、曾孝章、苏轼同游。熙宁六年二月二十三日。”对照前述《莲花峰题名》的纪年,可见章惇要早于苏轼涉足杭州山水。

事实上,章惇、苏轼二人早就相识。两人都是超级学霸,仁宗嘉祐二年(1057)的同科进士。但有个性、有脾气的章惇更生猛。因为其族侄章衡高中状元,他耻于其下,拒受进士登第的敕令。两年后他再次应举,又再次进士及第。他俩初任地方官时,还曾结伴游山玩水,摩崖题刻。

神宗去世后,高太后垂帘亲政,启用司马光等旧党人物当政,尽废新法。哲宗元祐元年(1086)某日朝堂上,章惇与司马光大起争吵,激愤之下顶撞了旧党的后台高太后,结果吃不了兜着走,被踢出京城。章惇离京时,已被高太后召回朝堂任要职的苏轼给他写了封信:

轼启:前日少致区区,重烦诲答,且审台候康胜,感慰兼极!归安丘园,早岁共有此意,公独先获其渐,岂胜企羡。但恐世缘已深,未知果脱否耳?无缘一见,少道宿昔为恨。人还,布谢,不宣。轼顿首再拜,子厚宫使正议兄执事。十二月廿七日。

大意说:收到您的来信,得知贵体安康,我很欣慰。归隐山园,这是咱们从前的共同心愿,现在您却先我实现了这个愿望,好羡慕啊!我现在恐怕与世俗的缘分太深了,真不知道啥时能像您一样脱身而退。没能再见上一面,跟您聊聊往事,真是遗憾!

用欣赏艺术的眼光去看,这是苏轼拿手的书风,用笔丰润沉着,转折自如从容,笔画短长肥瘦各有度,字形扁平横逸极坚实,构成了全篇书法端庄浑厚又不失俊秀的风采。就如他自己说的:“吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人是一快也。”这件书法不拘泥于古人章法,自出新意,开创了完全属于自己的一片艺术新天地。

可是在章惇眼里,什么归隐夙愿、世俗尘缘,你嘴上说得轻巧,还不是在显摆你现在的官运亨通、春风得意。得了便宜还卖乖,却来嘲讽我的落魄失意,什么人品!七年前苏轼身陷“乌台诗案”,当时如果没有章惇替他说好话,恐怕早去领“盒饭”了。可现在章惇也面临了人生的至暗时刻,却得到了这般冷嘲热讽。想到这些,章惇咬牙切齿,气不打一处来。

其实,苏轼也就是“老顽童”脾性使然,对老友的官场吃瘪开刷幽默了一把,并无什么坏心,更无害人之心。但文学家不懂政治家的心,这封信最终成为苏轼一贬再贬、差点怀疑人生的“引子”。

元祐八年(1093)高太后去世,哲宗亲政,朝堂风向瞬间逆转,章惇重出江湖,入朝拜相。以章惇“硬朗”的行政作风,旧党一派遭到了彻底清算。苏轼、苏辙两兄弟一块被贬岭南,不是让他们去那“反省”,而是要置之死地。于是就出现了前文讲到的“借刀”程之才的故事。也亏得杭州人千里迢迢将他的《表忠观碑》拓本送到惠州,无意间成了苏轼、程之才二人重拾亲情的一个媒介。章惇“借刀”不成,又想到苏轼字子瞻,便找形似的字,将他贬去更遥远的海南儋州。同理,苏辙字子由,“由”跟“雷”字有点像,就撵到广东雷州去吧。

“问汝平生功业,黄州惠州儋州。”苏轼政坛上遭遇的种种不堪,反倒成就了他文学艺术上的伟大功绩,这是他当初没有想到的,章惇更是没有想到。

大宋最好的字,却碎了一地

苏轼的字在宋代是写得最好的,就像他在文艺圈的其他创意和作品一样,都是“时尚”的标杆,“苏体”就是大宋最流行的书体时尚。可现如今它们都在哪里可以看见?

在“意造大观”特展上,可以看见一件苏轼等人在元祐五年(1090)留下的《大麦岭题名》拓本:“苏轼、王瑜、杨杰、张璹同游天竺过麦岭。”那天二月二日(有说是“三月二日”),苏轼等四人出游天竺、韬光,途经西山大麦岭,歇脚岭上观音阁时,顺便留下了这处题刻。端楷大书,字画左低右高、典雅俊瘦,与苏轼的丰腴书风略异。

注意!这可是现存苏轼留给杭州的唯一一件写刻真迹。

前述《石屋洞题名》原刻仅存残迹,现在所见为今人据旧拓本重刻,且拓本上“苏轼”二字似有后人补刻痕迹。2023年初的“湖山镌永”杭州西湖历代摩崖题刻拓本展,有一件北宋游茂先等人的《水洞题名》拓本,其最右一行字为“苏轼子瞻”残刻,虽然颇见苏体字的丰厚圆润,却有刮铲痕迹。“意造大观”特展的4大块《表忠观碑》也非苏轼书刻的原石,而是南宋重刻本,且为断石。一旁陈列的4小块南宋重刻碎石更让人叹息不已:多好的字,竟然碎成这样!

在此要为章惇说句好话,他将苏轼置之死地,却并未将苏轼的著述、书画等作品禁毁。即便是苏轼刺痛他的那封信也未撕个粉碎,而是妥妥保存,传至今日,后人称之《归安丘园帖》。

崇宁元年(1102),宰相蔡京鼓动徽宗厉行党禁,将元祐年间旧党及议论过激的大臣,死活不论,共计309人,其中宰执文臣以司马光为首,待制以上官员以苏轼为首,列籍刻碑,“扬恶”各州。章惇本属新党,却以“为臣不忠”之罪与苏轼等人同登党籍碑,还两见其名。

与此同时,苏轼等人的诗文印版、碑碣榜额等,一律禁毁。杭州不是“法”外之地,苏轼的字基本上都被挫骨扬灰,齑粉无存,仅有《大麦岭题名》成漏网之鱼,未遭肃清(章惇的两处莲花峰题刻居然也逃过一劫,真够幸运)。这也是为什么杭州其他的苏轼题写石刻多为后人重刻的原因。

《表忠观碑》原刻下落不明,南宋时虽得以摹刻重立,但它之后的命运依然坎坷。明代时该碑已碎裂残泐(音lè,指金石铭文残损不全),嘉靖三十六年(1557)杭州郡守陈柯重摹刻石,立于钱王祠。清乾隆二年(1737),南宋刻碑第一石和第四石得以出土,却已断缺了下截。这次“意造大观”展陈的就是这两石的四面晚清拓本。民国三十六年(1947),碎成10小块的南宋《表忠观碑》第二石被金石家陈锡钧发现,移至钱王祠保存。二十世纪六七十年代,钱王祠改作杭州动物园,后又改为聚景园,原有藏碑大多被毁,仅存明代陈柯重刻的第一、第三、第四石。民国出土的10块残石也全部失踪,直到2020年,钱王祠在整修中重新发现了其中的4块,双面刻字,合计8面33字。尽管只是4小块残石,但依然值得珍视。

尽管明刻《表忠观碑》也仅存3石,但它的拓本却传之甚广,不但中国有藏,日本也有收藏,今天的人们仍然能看见它、膜拜它。这也是我们可以看见的苏轼的伟大之处,他的文学典范、艺术魅力和人格精神是一种不同寻常的文化力量,遗韵千年,历劫不磨。