康熙年间(1162-1722)的杭州城北水域

①

清末洋人拍摄的水星阁

曹晓波

近日有媒体刊登数张杭州老照片,其中一幅题为:“1900年代,繁华的杭州城水门,人们挑着木桶挤在船上等着进城”的照片(见图1),较为罕见。看到的人对此议论不断:这照片究竟摄于杭州哪一座城门?大船载了桶又是干什么?

先从杭州十大城门的地域特征分析

首先,这不是菜农挑粪桶坐船。清时的方志中,虽然有郊外菜农担了粪桶进、出城门的文字记载,但当时的粪桶多呈柿子形,可排除。当然,也可排除是向官府交纳粮食,或者是向行商投售蚕茧的木桶。从规模看,大船运载的是水桶,应该装饮用水的桶。其次,也不可能是在水城门外。

那么,应该是哪一座城门?东城门(庆春门、清泰门、望江门),南城门(候潮门、凤山门),出了城门不远是钱塘江,江水多沙多咸。清朝后期,九堡、乔司还有用江水熬盐的盐民。从1949年11月8日浙江省盐务局76号文件来看,翁家埠仍驻有一连盐警。可见,那水也不适宜汲取饮用。

难道是城西清波门、涌金门、钱塘门?也不是,当年这些城门内、外的地貌状况,都不符合照片特征。

唯一可能就是北城门(武林门、艮山门),不过,可以先排除的是武林门。如今的拱宸桥运河,当时南流到夹城巷与长板巷之间的德胜桥以后,水流陡然变窄,成了小河一条。再往南,看清同治年的水系图上,现在的霞湾巷往南并无水流。在半道红以南到武林门,再次出现的水流,也是附近水泽的支流,包括生活排放水、汲取饮用水的可能几乎为零。1957年以后,北来的运河,才经此拓宽、连接。

艮山门外东来的上塘河水,有没有可能流入当时北城墙外的护城河?有可能。不过,此水流受上塘河各处水坝的限制,进入城北护城河时,水流不大。再说在艮山门外,还有一道会安坝,限制向更低势的东侧流去。直到现在,河床极高的上塘河,皋亭坝与北侧沈半路的落差,都有6米左右,要晓得,沈半路还是逐年经多次抬高的。接近绍兴路的善贤坝,和北去的运河支流,落差也有4米左右。如此高的河床,就算是开坝放水,泥沙俱下(加上沿途农田的灌溉与冲刷),进入城北护城河以后,水质也好不到哪儿去。再说翻坝过船时,进入的水流也有限。

所以,北城门外“人们挑着木桶挤在船上等着进城”以作为饮用,几乎不可能。可见,这照片上的题字,除了“1900年代”,其他文字或许是后来发布者添加的。照片上大船载的水桶,不是进城,也不是出城。

那是在干什么?先分析照片:船头停靠在一个斜坡状的船埠,已有3人挑了水桶先下船上了岸,正往前走。等待他们的,是拥挤在岸边的大批人群。从拍摄方位看,还有一艘等待靠岸的船,也在排队等待大船埠的使用。再注意看,大船尾部,另有一艘小船,在靠岸,是否有水桶,看不清楚。看来,大船使用船埠仍需一定时间,小船宁可冒着被大船夹翻的危险,挤着先让船客登岸。

这也说明,大船载木桶靠岸,并非偶尔为之,应该是一种常态。

这大船停泊处应该是艮山城门内的西侧

是的,是艮山城门西侧的仓河下。当年,此处拥有的水域相当大。哪怕往前推五十年,如今建国北路靠近艮山门的骆驼桥,若往西走,越走地势越低,尚可看出原本水域的低洼。要是再往前推一二百年,沧海桑田,只有方志文字,才能证实历史的原貌。

那么,这艘载木桶的大船是从何处汲水归来呢?从史料看,是从西面的白洋池。白洋池,在水星阁的南侧,老杭州人晓得水星阁的多,对白洋池或许了解不够。据方史记载,当年的白洋池水域,开阔、幽深,且远离民宅聚居,水质好,历来是汲取饮用水之处。

《万历杭州府志》记载:“白洋池,在梅家桥(现梅登高桥方位)东,周(边)三里。宋淳祐丁未(1247)夏旱,湖水涸,人争汲此水。至(今)有以舟载卖如湖水者,人赖之。”明朝田汝成《西湖游览志余》说得更玄,白洋池“周三里,深不可测”。到了清《康熙杭州府志》,依然有“至(今)有以舟载卖如湖水者,人赖之”的文字。

《光绪杭州府志》在记述这段文字时,加了两个“西”字:“宋淳祐丁未夏旱,西湖水涸,人争汲此水。至有以舟载卖如西湖水者,人赖之。”可见,城西的西湖与城北的白洋池,在杭城都有过载卖饮用水的现象。

《光绪杭州府志》始修于1879年(光绪五年),光绪十四年杭州知府陈文騄又进行了续修。看来,至少到1888年,城北仍有“以舟载卖如湖水”的现象。据查,那几年杭州并无大旱,但从照片的岸上人群挤挤挨挨来看,等待买水的,还真习惯成自然的“人赖之”了。

白洋池的水真有那么纯净?看宋《咸淳临安志》附图,从现在的凤起路往北,到北城墙(现环城北路),是一片不小的水域。其间夹有如“省仓”粮食库、官府“草料场”、皇家书籍资料“架阁库”、兵营等小屿。

宋耐得翁《都城记胜》说得更为详细:“有水数十里,曰白洋湖,其富家于水次造塌坊十数所,每所为为屋千余间,小者亦数百间,以寄藏都城店铺及客旅物货,四维皆水,亦可防避风烛,又避盗贼,甚为都城富室之便,其他州郡无此。”《梦粱录》也说,塌坊不仅存放贵重货物,还保管“动具”,也就是寄养珍稀宠物。

“塌坊”,几乎类似现代银行的保险寄存库,那时杭州多板房,易火灾,塌坊对店铺、客旅开展的这一项业务,也可视作是杭城“商品经济”发达的一个佐证。

不过,以上水域通称“白洋湖”,并非白洋池。只有田家桥的东面,有一泊水,才称“白洋池”。可见,在众水域的护围下,白洋池的水质应该不错。

有方志说白洋池底通上塘河,藏有“巨鳌窟宅”。本文对此怪说不引申,只作为白洋池水清不竭的佐说。可见,1247年大旱以后,好水质的白洋池已经使得汲水载卖成了一项北城区的专业营生。

白洋池也称“南湖”,因南宋时张俊的孙子张鎡在池的北侧扩建张园而得的名。当年张园名噪一时,后来张鎡落难,改为广寿慧云寺院。张鎡称,该寺“上荐祖先父母,次及知识冤亲”。“荐”,指的是和尚道士念经拜忏的超度亡灵;“知识冤亲”,指相知相识并结下冤孽的亲友。可见,张鎡对祖父张俊陷害岳飞与韩世忠,也是愧疚在心。有史料称,后来的水星阁,就是张园中玉照堂的遗留。

以上说古,只是表明一下白洋池的久远。

北城区饮用水的不足,晚清有过改善的记录

当时的北城区,大致南起现在的庆春路,北到体育场路;东从东城墙,西至中河。其间也有河流如东河的北来,但东河的南头本是无水源的“断河头”,流到北城区,虽然貌似潺潺,但从当时的生活用水排放来看,作为浣纱、洗涤尚可勉强,饮用是万万不行。

看清朝同治年的浙江水系图,现在的中河过梅登高桥以后,向西拐向了武林水门,与东河不相连接。所以,时人王景彝有诗说:“惟有中、东不可航,留待后人补其阙。”

1879年(光绪五年)初夏,久旱无雨,河床干涸,浙江巡抚梅筱岩,主持中河与东河的沟通。当时文士有诗作《梅筱岩中丞开通杭城中、东河道,敏斋方伯赞成之,时社会集水星阁,分咏其事》说:“炎曦如火铄城邑,河干日午千夫集;三湘健儿身手强,结束桓桓缚裈褟。”

这说的是农历五月的烈日之下,“三湘健儿”为中、东河的贯通挥汗舞锹。“三湘”,即湖南境内的三大地区,此处指驻杭城的湘军。左宗棠在浙江率湘军击败太平军以后,曾驻兵杭城北大营盘。“桓桓”,威武的样子;“裈褟”是裤与短衫,“结束桓桓缚裈褟”,说的是湘军兵士一身短装“结束”,精力强旺。

诗题中的“敏斋方伯”,指浙江布政使敏斋。一把手巡抚拍板,二把手布政使赞成,又有社会贤达聚集水星阁为之喝彩(“社会集水星阁”),这抗旱工程在当年可谓深得民心。中、东河贯通以后,名为“新横河”,以区别万安桥南的东河与东城墙外贴沙河相通的老横河。

为保持新横河的中、东河水位平衡,在木庵处筑了一坝,称“新坝”。“新坝”,一个相对坝子桥“老坝”的地名,在如今杭州日报新闻大厦的东面。此后,东河的小船,可以从此“翻坝”西走,出武林水门(艮山水门有坝阻挡)。其实,这中、东河的贯通,通航是次要的,以支流引进白洋池水,解决北城区的生活饮用,是主要的。

但早年的中河之水,受钱塘江潮汛的影响,以及沿途生活水的排放,想改变水质也不容易。1888年(光绪十四年)的秋天,三年一次的戊子年科举乡试又在贡院(现杭州高级中学)举行。那正是清朝的“同光中兴”之时,指望的济世之才都要在此产生,上官极为重视。某天,浙江巡抚崧骏为了全省学子不日的到来,前来贡院视察。当时的考生多来自穷乡辟地,一入贡院,锁闭两三天,饥啃干粮,渴喝生水是常事,贡院为此也准备了一口饮用水池,这水就近来自中河。

巡抚崧骏虽然是个旗人,也是穷人家出身,自小靠发奋读书,科举入的仕。当抚崧看到饮用水的浑浊,大为不满。崧骏说:“这要是喝出个好歹,不就给大清丢了脸!”府署的幕僚中也有懂“洋务”的,说可以仿照沪上租界,“安管出城”,接水进贡院。崧骏当场拍板,派人去上海购买洋管。

洋管一到,引入的就是北面的白洋池水。贡院各考生的“号舍”,全装上了水“龙头”。只要“略一转旋”龙头,清水“汩汩其来”。这也是杭城有文字记载的最早的自来水。

曾经,北城区的居民饮用水极糟

北城区的住户饮用,一靠井水,二靠雨水。有资料显示,上世纪30年代,杭州城内共有水井4842口,大致是每104人拥有一口井。但多数的水井在城南一带,城北很少有著名的大井。譬如,百井坊巷的“百井”,几乎是一个虚名;六克巷的白井,水质虽然不错,连明朝英宗时期的兵部尚书徐晞都为它题过诗,但在杭州的知名度也不大。其他,除了忠清巷(现并入新华路)的双眼井外,有名气的水井确实不多。

或许是地下泉眼太少,不适宜挖井,不少人家靠的就是天井中的大水缸,储存一些寮檐上流落的雨水,真的是靠天吃饭了。水缸有大有小,拥有大水缸的往往是大墙门,富有人家,也称“吃食缸”,可盛米,叫讹了,也叫“七石缸”。贫穷人家,接雨水的家什就各式各样了,寮檐下置有石槽、放几只瓦盆的都有。

寮檐流落的雨水,全经屋顶的瓦缝冲刷而下,那屋顶的土瓦似毡帽层层叠叠,极易藏垢纳污。一旦下雨,鸟屎猫尿混杂其中,流入水缸。考究的人家,也有使用明矾搅拌一下水缸中水,促使污物沉淀。这种水,一到梅季,若不煮沸,饮后极易得病。

1912年5月28日,《申报》有短讯“死亡枕藉之杭州”,全文如下:“杭垣时疫流行,近日势尤险恶,下城一带,疫气蔓延,传染殆遍。最近数日之内大东门直街及贡院一带,疫毙民人竟达二百余人之多,其中贫苦者尤居多数,棺木各铺积货为之一空,即善堂施材局,亦有应接不暇之势,探得此种疫病发起之始,类皆身热口渴手麻脚软额多冷汗后,即神昏气闭,不过三日即毙,医者莫知病源,终多无效,未知司卫生之职者,亦有所研究否也。”

“传染殆遍”,也就是“几乎”传遍任何人,无非轻重症状而已。缘由是什么,“下城一带”饮水不洁是最大的根源。“下城”这概念,现在的人或许正在慢慢淡忘,指的就是庆春路以北的区域。

再说回白洋池与仓河下

据清时缪艮的《涂说》记载,1671年(康熙十年)大旱,白洋池取水者蜂拥,浙江巡抚范某命令水车若干台参与抽水,一直抽到白洋池见了底,老天还是没有下雨。从此以后,白洋池方圆“不越(超过)一里”了。这也是有文字记录的白洋池第一次缩小。

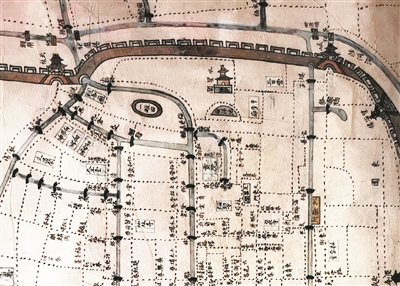

康熙帝五次南巡杭州(1689-1707),其间,曾经绘有一张杭城舆图,树木亭阁皆细,相当精美,但该图对城北的白洋湖画得很模糊。好在水星阁突出,由此看南侧的白洋池,确实不大。不过,能被绘制出来,也显出了它的地位。这其中,白洋湖水域中曾经的“平步廊”,名称依然。

地图显示的白洋池虽小,但从清末洋人拍摄的照片来看,白洋池水势还是相当大。随着岁月和人为的耕植,到了上世纪30年代,从当时的地图看,白洋池离开“水星阁”就稍远了,好在还有一个“田家桥”的参照。

这地图最大亮点,就是曾经的白洋湖遗痕相当清晰。虽然不少水域已被填埋,最大的一处也改建成了颇具规模的“火药局”仓库,还有一块四面环水的建筑(疑是营房),但是,南宋白洋湖中塌坊的格局,相距近七百年,仍有印迹可寻。

从地图中“体育场路”和“省立体育场”的标注看,这地图是1930年4月“全国第四届运动会”以后的状态。“省立体育场”,本是清朝大营盘的区块改建,据记载,大营盘北侧的部分区域,是填埋原白洋湖所成。如今,在体育场路以北,原本的白洋湖区域,早已翻天覆地,成了浙江展览馆、市政协、杭报、浙报、体育馆,以及各住宅等等建筑了。

再说“仓河下”,地名出自清时的“仓河”,其实就是东河接近北城墙的一段河域,因此处有官府籴粜丰灾的仁和粮仓而得名,由于粮船的进出,当时的河面相当开阔。按老杭州的语言习惯,西、北称“下”;东、南称“上”。所以,从仓河往西一路,时称“仓河下”。如今,也只有仓河下、水星阁、新坝的地名,尚剩一点白洋池与白洋湖的印痕。