南宋鞔鼓桥

民国时期杭州地图的蒙古桥

三元坊巷

曹晓波

要说南宋临安(杭州)的太学生,就似现在的大学生,并不确切。当时县有县学,州府有州学、府学,但太学只有一所。明时一本写临安人文逸事的《西湖游览志余》,共二十六卷,却有十七卷之多写到了“太学生”,可见作者田汝成对这个群体的重视和寄予的情感。

太学的范围和“蒙古桥”

南宋《建炎以来系年要录》中“绍兴十三年正月”条目说:辛丑(十三日),高宗赵构下诏,“以钱塘县西岳飞宅,为国子监、太学”。国子监是教育管理机构,所以,岳飞府邸的大部分地块,主要是太学。这范围后来远远超出了岳飞的宅地,大致是如今的武林路往东到延安路,庆春路往北到灯芯巷一线。这还没将附近的武学、宗学包括在内。

《西湖游览志余》(以下称《志余》)卷二十二说,太学最初建造时,规定一日三餐,以校外清湖河(即后来的浣纱河)的桥上大鼓击打为号。一个盲人说:凭这鼓声,太学将永远没有火灾,但也永远不会出一个宰相。此后七十年,盲人的预言还真应验(“未闻有爰立者”)。南宋庆元五年(1199)刊印的《宋状元录》说,从绍兴十三年到庆元五年,太学生考中进士近二千人,无一人进入宰执班子。也就是说,连一个等同副宰相的,都没有。当然,这盲人的段子,也有可能是后人基于《宋状元录》的史料编排的。

到了宁宗的嘉泰年间(1201-1204),太学的上舍生陈自强脱颖而出,经殿试夺魁,进入朝廷。不久,擢升为御史中丞,成了权臣韩侂胄的门生,众朝臣都认为陈自强从此将会进入宰执。当时的礼部祭酒(相当教育部人事主管)高文虎,想讨好韩侂胄,为陈自强的入宰创造条件。但太学有鸣鼓“不出相”这说法,极不利陈自强,高文虎提出暂停鼓声。理由是这面大鼓坏了,需要重新鞔(音man)一张皮,但好牛皮买不到,即日起停止击打。

先不说陈自强后来是否真的进了宰执班子,单说太学一日三餐不再鸣鼓,校门口的桥也改名成了“鞔鼓桥”。查《咸淳临安志》附图“京城图”,鞔鼓桥是井亭桥以北的第二座桥,此桥在如今的仁和路口。南宋太学一日三餐的开饭鼓设在这座桥上,难道太学的校区到达了此地?并不然。从《志余》中后来的文字来看,这打鼓的覆盖范围应该是太学、武学、宗学的所在。还有,三校的学生居住,也分散在这一片。

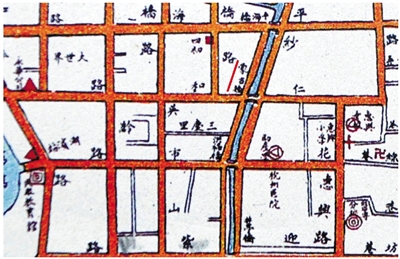

看清宣统二年(1910)的浙江省城图,“鞔鼓桥”一名仍然存在。到了民国初期的杭州地图,鞔鼓桥被标为了谐音的“蒙古桥”。直到五十多年前,“蒙古桥”一名仍在。时移世易,后人对“蒙古桥”也有误会,以为是曾经的八旗兵一支蒙古兵驻地,所以命名。

以前的仁和路以蒙古桥为界,西面是商业娱乐区。往东,到岳王路北折为止,五百余米,大多是民宅。1951年以后,北折处建起了市工人文化宫,仁和路西段才成了家喻户晓的热闹地。20世纪70年代,开阔的浣纱河被填,成了浣纱路,“蒙古桥”从此淡出了老杭州人的记忆。

太学的王安石语录

《志余》写太学生,是从卷二开始,直至倒数第二卷,也就是卷二十五结束。称得上是遮头藏尾,分散“经营”。此外,作者也没按高、孝、光、宁、理、度这么一个南宋皇帝的顺序来写。卷二的着手,直接就是理宗赵昀视察太学。这是1241年,“嘉熙”年号改为了“淳祐”年号,史称“改元”。按南宋的惯例,改了年号的皇帝赵昀,要去太学视学。这时的赵昀,已经在位十六年,大致有了自己的儒学认知体系,这就是理学。正因为如此,后来赵昀去世,追谥的庙号是理宗。

淳祐元年的正月十九,赵昀来到太学,一进厅堂,他看见主祀的至尊孔圣人以外,“从祀”中居然还有王安石的十五个镌刻大字:“天命不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”,赵昀勃然大怒。不畏“天命”,不遵“祖法”,这对于重理学的赵昀,完全不允许。赵昀当即批示“合应削去,以正人心息邪说”。

王安石这十五个大字,即日就从太学厅堂中削去了。

其实,王安石这十五个字的前五个,本是“天变不足畏”,而不是“天命不足畏”。也就是说,天灾异象的“天变”,并不是对人间的指向和征兆,不足畏惧。作者田汝成却将“天变”写成了“天命”,意思大不同,几乎就是对天子至尊的直接无视。难道这是田汝成无意间的笔误?当一本《志余》完全读完,可以看出,这是作者的有意所为。

北宋时,士大夫中的儒学派系争议,相当激烈。到了南宋,一度主政的抗战派赵鼎、张浚是尊尚程氏理学之人,秦桧相沿的是王安石一说,在主战与主和的大国策前,儒学两派的争议,确实消停了不少。当然,这其中也有皇帝赵构的兼收并蓄,调和为导的影响。

太学也是,从《志余》卷十五中可以看到,赵构对太学生中儒学的过激争议,还是相当地重视。为了做好工作,赵构亲自为太学生编写教材,常常要写到手腕发酸,“翰墨稍倦”,又让吴皇后“续书”。后人说吴皇后的书法有赵构的精气神,大概也有这方面原因。

《志余》的姐妹篇《西湖游览志》,在卷十五的“杭州府儒学”条目中,有“崇文阁”一段,说的就是赵构的“教材”在崇文阁存放。摘录如下:“内有宋高宗御书易、诗、书,左氏春秋、中庸、大学、学记、儒行经解,论语、孟子等篇、石刻。临安府尹赵磻老于太学建尊经阁,椟墨本阁上,奠石刻阁下。”这可以看出,赵构为太学生编写的教材,还是以引导儒学的正教为主。在南宋灭亡之前,墨本是放在“尊经阁”楼的上层,石刻放在阁楼的下方。

八百多年世事沧桑,如今这部分的石刻,仍保存在杭州劳动路的孔庙中。

不过,在《志余》的十七卷中,可看出,赵构的这一引导,在太学生身上,没有实质性的效果。对此,我们暂作搁放。先说作者田汝成的“天命不足畏”的更改,是如何借了太学生这群体来表现的。

商辂的三元坊与作者的谜底

卷二十五的题是“委巷丛谈”,一个无所不谈,极八卦的篇目。在这篇文字中,先说了北宋欧阳修、张纲在太学“连中三元”的逸事。那时的太学,内舍生升级考试(类似后来的乡试)得第一的称“监元”,上舍生升级考试得第一的称“解元”,能参加礼部省试获第一的称“省元”。要是和当年的贡士一起参加殿试,得了第一,那就是“状元”。再加上太学中最初的“馆试”得的第一,那就不只是“三元”了。所以,徽宗感叹太学生张纲,“自来止说三元,今张纲五元矣”。

文章写到此,田汝成说两宋太学,本可以了结,但他突然笔头一转,说到了“我朝”,也就是明朝。说了浙江淳安的商辂,也是乡试、会试、殿试全都第一名。当时,浙江省城杭州的大街(现中山中路),在文锦坊以北,商辂曾经的居住地,建了一座青石牌坊“三元坊”,以志地方之贺。后来,这“三元坊”就成了坊巷的名字。

作者笔头如此一转,从表面看,似乎是“连中三元”的顺笔。不过,很少有人细究,历史上的商辂,在“土木之变”的立场。当时,英宗皇帝朱祁镇在土木堡兵败被俘,瓦剌军挟持他攻打北京城,朝廷上下全乱了分寸。这时候,商辂坚决站在于谦一边,提出废除朱祁镇,另立新帝,力主抗敌的方针。后来英宗复辟,于谦被杀,商辂却被免于一死。为什么?因为商辂是朱祁镇钦点的殿试状元,朱祁镇对他有好感。到此为止,整本《志余》的说太学生,才戛然而止。

为什么田汝成说南宋太学生,到了商辂就戛然而止?他就是希望当时的读者能明白,“社稷为重君为轻”的理念。可见,王安石“天变不足畏”的“天变”,在卷二改为“天命”,就是作者的有意。

三元坊青石牌坊早就没了,近六百年来,地名也和羊坝头一样,叫泛了,成了地域性的名字。所以,后来人说地名,总将20世纪初杭州的金融银行业之地,归在了三元坊,是个“泛”笔。其实,明时的三元坊,沿袭南宋惯例,也是一坊辖一巷,这就是后来的三元坊巷。

三元坊巷,东接大街(现中山中路),西连比圣庙巷。民国时,“三元坊”的匾额在中山中路的巷口,20世纪末,中山中路整改,“三元坊”匾额一度消失,2006年再次出现。这是一块石匾额,丁云川先生曾在杭州日报副刊撰文提及过,如今这匾额嵌在元福里一座亭子的下方。

后来的人对三元坊一名极为看重,清同治三年(1864),左宗棠率湘军进驻杭城,不少人就此居住下来,他们设立湖南会馆,就选择在三元坊巷,让子孙恪守曾国藩教诲,沾一点书卷“元”气。清末的杭州笔墨商业公会,也设在三元坊巷中,笔墨沾“元”,更名正言顺。

太学生对权相的无畏

要是说,以《志余》的卷二和卷二十五为例,说作者田汝成的“有意”,似乎仍欠不足。那么,再说说中间的十五卷。

《志余》卷二十二,说到“临安三学之横”。“三学”,指朝廷直属的太学、武学、宗学,但相关内容说的却是太学。“横”,是强横。强横到什么程度?“虽宰相台谏,亦直攻之,必使去其权。”也就是说,对朝廷的宰执班子、御史台、谏官的权贵,一旦被太学生抓住了把柄,“必使去其权”,坚决赶下台。

对此,朝廷稍有措施施行(“少见施行”),就会被太学生说成是秦始皇式的暴政(“借秦为喻,动以坑儒恶声加之”),朝廷上下也很少有人敢得罪太学生的(“君相略不敢过而问焉”)。要是官员的行径有不检点的被太学生抓住,动辄“扣阍上书,经台投卷”。“阍”指宫门,“台”指御史台,太学生走的还都是正常“法律”路线,为此,朝廷上下“畏之如虎”。度宗时的权相贾似道,能使满朝文武噤若寒蝉,但在太学生面前,唯一办法只能是提高生活待遇,息事宁人。

有一个说法:太学是“有发头陀寺,无官御史台”。“有发头陀寺”说太学就像寺院,人一旦进入佛门为僧,极难返俗。太学生也同样,一经入学,从外舍生考到内舍生,再考到上舍生,哪怕一帆风顺,最少要五年。若要成了贡士,再殿试成为进士,更是难上加难。太学生终生读书,读成“白头翁”的,都有。这样的太学生,本就满腹牢骚,再加上京城多信息,朝廷一有不妥的事,太学生就会像是编外的“御史台”。

太学生的这一种“横”气,以理宗的景定年和淳祐年之间最为厉害(“盛于景定和淳祐之间”)。当然,这也不是太学生抓住了赵昀这一个被人扶持登基的皇帝的软肋,早在南宋初时,这习气就已经蔚然成风,宋金第一次和议签订,也就是秦桧的权势最为熏天之时,太学生张伯麟就在临安城内书写了标语:“夫差尔忘越王杀尔父乎?”

张伯麟这话,是借了春秋时吴王夫差忘了父仇,释放被俘的越王勾践回了越国。结果,勾践“卧薪尝胆”而复起,最终灭了吴国。太学生张伯麟以此讽刺高宗赵构重用秦桧,是自找灭亡。如此的抨击,哪怕是朝中功臣,脑袋难免也会搬家。但张伯麟只被判“杖脊刺配吉阳军”,也就杖打背脊,脸刺黑字,发配到了岭南。

岳飞被害,为岳飞鸣冤叫屈的人极少,太学生程宏图却明文上书,为岳飞申冤,还提出对发配岭南的岳飞亲属大赦,胆子不可谓不大。

理宗时期,右丞相丁大全和宦官董宋臣把持朝纲,名声极坏,但朝臣噤若寒蝉,只能以“叮(丁)咚(董)”指代。对此,陈宗等六位太学生,毫无惧怕,他们来到皇城的丽正门外,当着朝官卫士,“伏阙上书”,也就是长跪递交申诉,要求处置丁大全、董宋臣。后来丁、董被罢免,虽然事出他因,但太学生的“伏阙”,是一个极大的推力。

《志余》卷六,给了太学生陈文龙不小的篇幅。陈文龙在太学读书就深得贾似道惠顾,后来他殿试夺魁,迅速蹿红。一本惜字如金的《宋史》,对此评价五个字:“皆出似道力”。也就是说,得力权相贾似道。当时贾似道规定,朝臣的所有奏章,先要他看过,才能上呈度宗皇帝。陈文龙担任监察御史以后,首先破了这个惯例,凡有奏章,直接递呈度宗。贾似道在襄阳保卫战中失责瞒报,陈文龙当庭斥责。要晓得,贾似道一手遮天,无人敢当面说他一个“不”字。陈文龙这一种不畏权贵,力斥权相乱政的直面,完全是太学给予他的认知和胆气。

后人对陈文龙最有争议的是,身为参知政事的他,在元军兵临临安城下时,上奏“乞归养”。当时陈文龙才四十出头,提出回乡养老,确实让人议论。对此,清末大学者俞樾明确说,陈文龙提出“归养”是德祐二年的二月,以谢太皇太后为首的恭帝朝廷,已决定向元军递交降书。陈文龙的离开,体现的是一种“社稷为重”的理念。事实证明,回到家乡的陈文龙,“殚家财,募万兵”,拉起义军英勇抗击元兵。《志余》卷六,一直写到他兵败被执,绝食而死。

可以说,《志余》借南宋太学生这个群体所要表达的,正是田汝成的民本思想。这在当时,只能草蛇灰线,“委巷丛谈”。